-

今年政府工作報告中,新能源汽車產業仍是我國重點推動的新興產業,是我國實現“中國制造2025”戰略的重要組成部分。要推動產業發展,既需要政府的政策支持,也需要廣大車企始終堅持腳踏實地、艱苦奮斗、勇于創新、超越自我的精神,用實際行動推動我國新能源汽車生產、制造邁向更高水平。中國電力報記者就新能源汽車熱點話題采訪了全國人大代表,奇瑞汽車股份有限公司(簡稱“奇瑞”)董事長尹同躍。[詳情]

-

近日,2018年的能源工作指導意見發布,相較于2017年新增了非化石能源裝機和發電量的規劃。而在2018年和2017年的政府工作報告中也連續提到了“煤電去產能”的規劃。[詳情]

-

陳進行認為,隨著現代經濟體系建立,能源消耗強度將逐步下降,能源需求總量增長逐步放緩,必須深刻認識到能源結構的變化并把握機遇,并就能源供給側改革、散煤治理、清潔能源供暖等兩會熱點問題表達了看法,認為變煤炭的“分散燃燒”為“集中燃燒”是當務之急。[詳情]

-

在今年的全國兩會上,全國政協委員、國家能源集團總經理、中國工程院院士凌文在多個場合為煤正名。他認為,過去我國煤炭行業實現了三個偉大轉變,煤炭去產能與保供應并不矛盾,煤電之間也是正常的上下游關系,并不存在“煤電頂牛”之說。[詳情]

-

奚國富,全國政協委員,南瑞集團有限公司(國網電力科學研究院有限公司)董事長、黨委書記。他提出加快港口岸電推廣應用,助力綠色發展的建議。[詳情]

-

與2017年受煤價高位運行影響,主要火電上市公司凈利潤下滑明顯,整體經營較為困難形成鮮明對比的是,今年春節開市以來,以華能國際(600011.SH)為代表的火電龍頭企業在二級市場已經蠢蠢欲動。[詳情]

-

3月1日晚間,國家能源集團旗下上市公司中國神華和國電電力雙雙發布公告稱,以各自所持相關火電公司股權及資產通過資產共同組建合資公司,合資公司組建后,國電電力擁有新公司控股權。 國家能源投資集團有限責任公司(下稱國家能源集團)成立不足半年,就開始梳理旗下原中國神華集團(下稱神華集團)與原中國國電集團(下稱國電集團)的火電資產。[詳情]

-

神華和國電的合并,在能源界備受矚目。合并后的國家能源投資集團集世界最大煤炭生產商、最大火力發電商、最大可再生能源發電商、最大煤制油和煤化工公司于一身,集團8個板塊中有4個居世界第一,這樣的“巨無霸”會否導致壟斷?煤電矛盾原因何在? 30多分鐘的采訪中,凌文回答問題明了、直接,行業大方向與詳細數據,他都了然于心,信手拈來。他呼吁還煤炭一個“清白”,并直言合并后他最大的壓力是安全壓力,惦記最多的是如何聚攏30多萬員工的人心![詳情]

-

2018年我國政府工作報告明確提出,2018年將再壓減鋼鐵產能3000萬噸左右,退出煤炭產能1.5億噸左右,淘汰關停不達標的30萬千瓦以下煤電機組。 與2017年的目標相比,鋼鐵去產能目標相對降低到3000萬噸左右,而煤炭去產能的目標依舊維持在1.5億噸,這有些出乎業內人士時的預期,畢竟十三五期間去產能目標是8億噸,2016與2017年兩年合計去產能規模約在5億噸,剩余三年去產能的工作將更加深入,保守測算應該是每年1億噸左右,但是2018年的目標還是定在1.5億噸,這也就意味著十三五期間剩余的任務量只有1.5億噸了。[詳情]

-

日前,國家能源局印發《2018年能源工作指導意見》(以下簡稱指導意見),對于2018年能源行業的發展方向和建設目標做出了具體安排。指導意見提出了全年能源消費目標,2018年全國能源消費總量控制在45.5億噸標準煤左右,天然氣消費比重提高到7.5%左右,煤炭消費比重下降到59%左右。[詳情]

-

全球最大的煤炭生產公司、最大的火力發電公司、最大的風力發電公司和最大的煤制油煤化工公司──重組后擁有1.8萬億資產體量的國家能源集團資產規模龐大,業務領域廣泛。整合了產業鏈條的新集團對能源行業走向有著怎樣深刻的影響?煤炭產業的集中發展、煤電一體化運作,重組整合效應的充分釋放對實現國有資產戰略性重組有怎樣的借鑒意義?[詳情]

-

根據ENDCOAL.ORG的“全球煤電追蹤系統”的數據,2018年1月份止,全球在運的煤電廠(包括可分別統計的亞臨界、超臨界、超超臨界)煤電裝機容量為1926.0吉瓦吉瓦,其中中國888.1吉瓦,占46.1%。[詳情]

-

混改試點領域將進一步深化和擴大、央企降杠桿減負債控風險意見有望上半年出臺、國有資本投資公司和國有資本運營公司改革試點范圍將進一步擴大、國企市值管理將加強……一系列信號顯示,2018年將是國資國企改革深化年、質量提升年。改革為央企、國企換新顏,將釋放大國經濟“脊梁”新力量。[詳情]

-

3月6日,十三屆全國人大一次會議舉行記者會,國家發改委副主任寧吉喆在會上表示,要持續開展淘汰落后產能的行動,規范化去產能,繼續破除無效供給,要加大煤炭優質產能的釋放力度。[詳情]

-

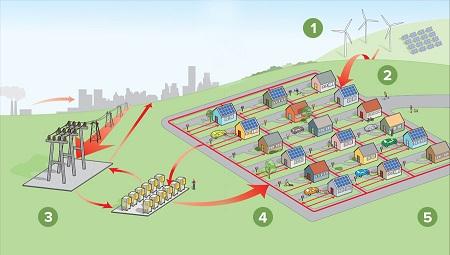

網絡堅強度是交直流混合微電網構建與運行的基礎,可體現系統的容量、結構合理性以及抗干擾能力。在定義網絡堅強度和描述其表現的基礎上,提出了一套交直流混合微電網的網絡堅強度評估指標體系。該體系基于系統對堅強度的需求層次,衍生出結構、容量、聯絡程度、備用大小和故障轉移能力等相關指標,考慮了節點和支路的分布情況、節點和支路的供電能力以及交流和直流微網的容載比等因素。[詳情]