早在1986年,美國科學家發明了世界上第一臺3D打印機。但其技術卻在近年來才被人們廣為熟知,隨著時代的發展,3D打印已被更廣泛的應用在人們的日常生活中。3D打印的作用不僅僅是制造塑料、金屬等物品的模型,它還可以打印藥物,甚至是與生物組織相結合,一舉進軍醫學領域,改變人類傳統的醫療模式。干細胞是動物身體中一種尚未分化的細胞,具有分化成為人體多組織器官的潛能。當干細胞“遭遇”3D打印技術,將會碰撞出怎樣的火花?

2013年,蘇格蘭研究人員首次進行了人類胚胎干細胞的3D打印,相關研究論文被發表在《生物制造》上。在此之前,如何無損并可控地讓胚胎干細胞形成人們所需的三維結構,一直是業界難題。而這項突破解決了這一問題,讓人們能夠利用人類胚胎干細胞準確構建三維組織和結構,從而大大加速和改善藥物檢測工藝的發展。由胚胎干細胞制造出的三維結構可以讓人們創造出更準確的人體組織模型,這對于試管藥物研發和毒性檢測都有著重要意義。

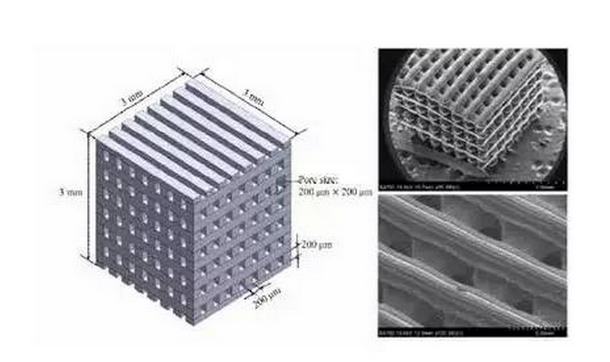

2014年,中國南京醫科大學利用3D打印技術制造出生物支架,再將兔骨髓血放在支架上,經過4周的體外培養,接種至裸鼠皮下培養,生成人造軟骨。而支架將在體內經過2年時間被緩慢降解。研究團隊應用這種技術成功“制造”兔肩關節,為軟骨再生和修復提供可能。

2016年,四川大學華西醫院將干細胞3D打印的血管成功植入了恒河猴體內,成為全球首創。科研人員利用取自恒河猴自體的脂肪間充質干細胞制備成3D生物打印墨汁,利用3D打印技術構建出具有生物活性的人工血管,并將其置換恒河猴體內一段腹主動脈,實現血管再生。這項為全球近十八億心血管疾病患者帶來了福音。

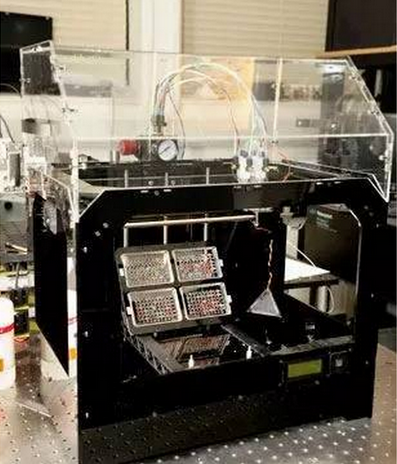

2017年,韓國理工大學和加通大學研究人員利用由藍光驅動的微立體光刻3D打印技術(MSTL)制造出了骨細胞支架,并在支架上種植干細胞,最終這些干細胞會形成骨髓。這一技術可能會減少骨頭替換手術的費用,因為這減少了創建骨組織所花的時間,從而降低了樣品的失敗和損失風險。

同年,瑞典的研究人員宣布,他們不僅將3D打印的人類軟骨細胞植入小鼠,而且在植入后能夠生存下去,并能夠成長。細胞在3D打印后立即植入,并在小鼠中成功形成自己的血管網絡,這向最終3D打印人體器官植入邁出了重要一步。

干細胞技術屬于“再生醫學技術”,是近年來醫學前沿重點發展領域,是一項具有良好發展前景和應用潛力的高新技術,從一系列國家政策可以看出,我國國家層面高度重視干細胞產業的發展。有了國家政策的支持,牙髓干細胞的研究和應用將會進一步加快,“牙齒銀行”也將成為越來越多的年輕父母“存儲健康”的第一選擇。

(審核編輯: 智匯張瑜)

分享