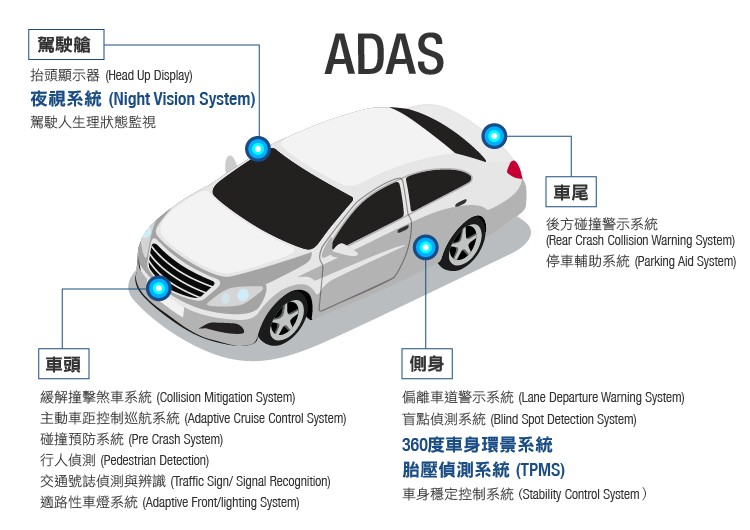

ADAS(Advanced Driver AssistantSystem),直譯為先進的駕駛輔助系統,但是更多情況下被譯做主動輔助駕駛系統。

這一技術基于雷達、攝像頭等傳感器裝置來進行車避險和駕駛輔助。但在不斷的技術進化之后,ADAS正在向著更復雜、更主動的方向發展。而且其可以直接商用,并且進度可以與汽車市場保持同步,都讓ADAS成為了無人駕駛之前最重要的駕駛升級技術之一。

科普過后進入正題。2016年,寶馬高調宣布和Intel、Mobileye攜手打造ADAS系統,并將把成果在2021年時體現在寶馬車系中。而1月份的CES上,寶馬5系新車已經裝備了合作研發的ADAS系統,可見項目進度還是高于早先預期。

在無人駕駛和未來汽車概念面前,傳統大牌車企普遍被認為是應該被顛覆的一方。但是這個合作或許在展示某種可能:汽車制造企業在互聯網巨頭的圍噬下還有很多棋子可走,甚至互聯網造車的依據,在某種程度上來說還是空中樓閣。

整個問題,還要先從這個ADAS三國殺開始說起。

制造力、運算力和關鍵技術:這局三國殺各自如何分工?

寶馬聯合的,一個是我們耳熟能詳的計算巨頭Intel,而另一個則更重要——Mobileye。

以色列的Mobileye是目前世界上最強大的ADAS企業。一方面其擁有以色列科技企業的硬核科技基因,一方面它又踩對了節奏,成為了以色列科技圈少有的巨頭——估值達到近90億美元。

Mobileye利用攝像頭傳感器技術,為汽車提供了前方車距監測、前向碰撞預警、車道偏離預警等主動安全防護技術。就連特斯拉都是它的合作伙伴,在ADAS界可謂當之無愧的寡頭。

這三家,結合了汽車制造工業的典范、人工智能和相關硬件巨頭、垂直領域第一,當然所圖非小。

根據目前已知信息,三家聯合打造的將會是一個有行業標準意義的自動駕駛車輛平臺。而這個平臺將會成為未來車輛逐步實現自動駕駛的中央運算架構和硬件解決方案。

在分工方面,Mobileye提供的是計算機視覺技術和ADAS的系列解決方案,包括核心的算法與識別技術,是否會包括傳感器還不得而知。

而Intel則會提供核心處理器和運算能力、深度學習技術。目前,Intel一方面最強力推出新一代具有深度學習能力的芯片,一方面也在大肆收購車用技術和架勢數據,可見其對將自家處理器打造成汽車互聯網標配的意愿甚大。

而寶馬,顯然負責的將是運算架構與汽車的深度連接與適應,另一方面寶馬長期的駕駛數據積累也至關重要。ADAS平臺的第一要務是實用,適應汽車巨頭從而向更高層級的自動駕駛過度,或許將是相對更合理的選擇。

寶馬的野望與實現之路:車企的弱勢可以被補完

在這個合作計劃背后,是寶馬高調宣布將成為自動駕駛領域的第一名。

寶馬主席克魯格多次表示,寶馬正在從一家工程類企業轉變成提供交通出行與服務的科技公司。而未來戰略將集中在四點:自動駕駛、車聯網、新能源汽車和共享出行。

作為傳統汽車制造業的巨頭和代表,寶馬的明確轉向信號,或許在一定意義上證明了未來汽車只有一個方向。但這條路如今卻普遍被視為新型科技公司和互聯網巨頭身位更靠前,但事實果真如此嗎?

之所以互聯網和科技新貴看到了汽車領域的機會,是因為制造業和能源行業的門檻正在快速放低。而新技術對于駕駛和出行的作用正在被快速放大。

但是應該看到,汽車作為生活場景中的核心消費品,相當長的時間內消費者決策依據不會被改變。舒適、安全、制動性和耐損耗程度,都并非互聯網企業已經證明的能力。而這些卻是汽車企業的固有優勢,且很長時間難以被偷走。

另一方面,是車企在駕駛升級這個核心命題上的劣勢正在逐漸被搬回。比如寶馬與Intel、Mobileye的合作,匯集了運算與人工智能、垂直領域解決方案,這兩個駕駛升級之路上最有發言權的必備選項,結合車企自己的制造業實力與數據積累,這種“鐵三角”模式似乎比互聯網造車通行的“自己制造一切”來的更讓人信服。

當然結果如何取決于最后研發成果的應用情況,但車企在駕駛升級上帶給人的遐想,顯然比大家異口同聲高呼互聯網造車時明晰了很多。

標準化自動駕駛平臺,讓云計算的地位開始被懷疑

另外十分引人注目的一點,就是標準化自動駕駛平臺的列裝,可能給行業帶來的震蕩效應。

互聯網巨頭的駕駛技術,更多集中在運用云計算這個先天優勢來解決交通場景中的決策問題。

但這個邏輯其實在運用中有很多可疑之處,比如無法聯網時怎么辦,比如云計算的響應速度是否有資格指揮交通速度,再比如不同的云計算體系在駕駛應用中是否可能出現誤差,這種誤差誰來監管?

畢竟交通的核心命題永遠是安全,這跟智能手機不一樣。比如手機基本無需考慮嚴寒、高海拔、極短時間等場景中的運算,但車輛卻必須適應所有極端情況。

而標準化自動駕駛平臺,卻可能采用通用原則下的內部運算,來進行嵌入式的人工智能判斷和駕駛系統的內部生態化。

一套完整的、可更新可通用的核心運算系統,也可以相對低成本、開放性的讓更多車輛成為自動駕駛甚至無人駕駛車輛。這種做法的商業意義似乎比技術解決方案更重要。

無獨有偶,奧迪和奔馳也都在積極建設標準化的ADAS系統,似乎占領行業標準和底層技術加持=占領未來產業決策權,已經成為了汽車制造業的共識。

總而言之,標準化平臺的思路開始讓互聯網造車的很多固有優勢被懷疑。似乎運算+識別的技術門檻也可以不那么難以超越。

汽車制造業的傳統寡頭一方,在找到運算巨鱷和行業專家這兩大幫手后,很可能找到了更正確的駕駛升級之路。當然了,各方勢力在復雜的合作與資本操作下錯綜復雜,究竟結果如何,還是事在人為。但互聯網造車的緊迫感,或許應該比想象中更重才對。

(審核編輯: 智匯胡妮)

分享