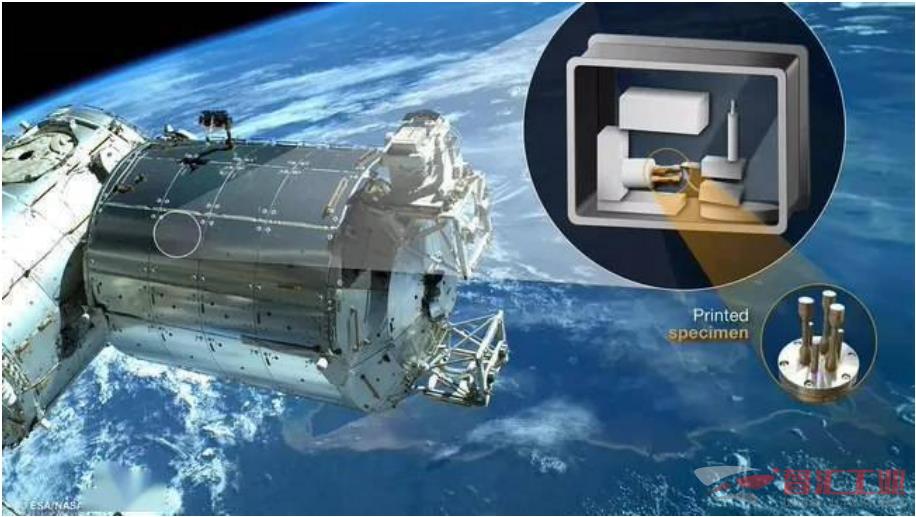

近期,一項關(guān)于太空3D打印技術(shù)的里程碑事件引起了廣泛關(guān)注:首個在國際空間站上3D打印的金屬樣品已成功返回地球,并準(zhǔn)備接受一系列測試。

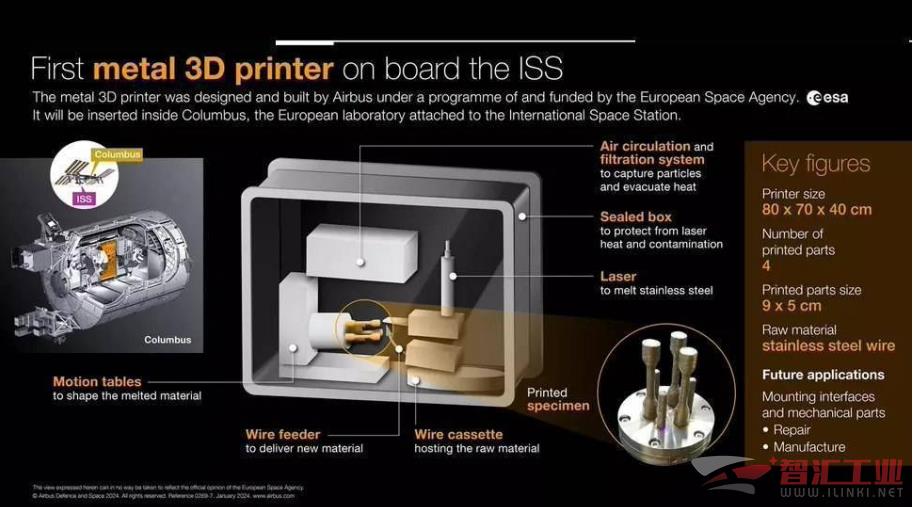

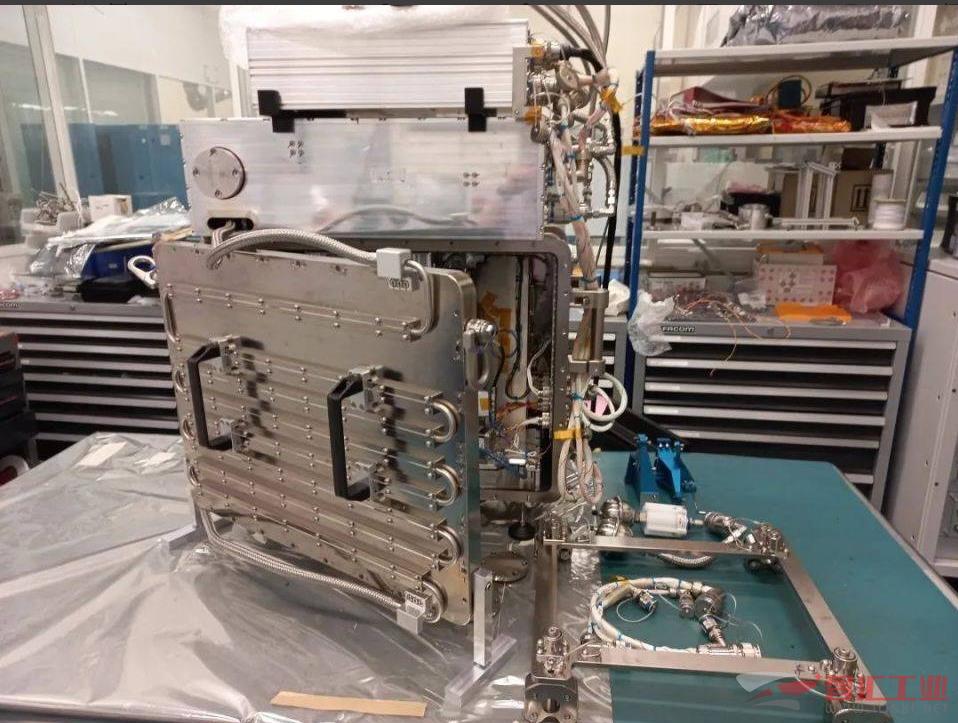

這一成就標(biāo)志著自2024年1月歐洲航天局(ESA)在哥倫布實驗室艙成功部署首個太空金屬增材制造系統(tǒng)以來,人類在太空3D打印領(lǐng)域取得了又一重大突破。據(jù)悉,這一金屬樣品是由ESA與空中客車公司及其合作伙伴共同開發(fā)的金屬直接能量沉積技術(shù)打印而成。

目前,該金屬樣品已被送往歐洲空間技術(shù)中心(ESTEC)的材料和電氣部件實驗室進(jìn)行深入研究。科學(xué)家們將對其與地球上打印的同類樣品進(jìn)行對比分析,以探討微重力環(huán)境對3D打印工藝的具體影響。同時,另一個樣品將被移交給丹麥技術(shù)大學(xué)(DTU)進(jìn)行進(jìn)一步的科學(xué)研究。

回顧歷史,自2014年起,國際空間站就已經(jīng)配備了聚合物3D打印機(jī),并成功打印了多個關(guān)鍵部件。然而,金屬3D打印技術(shù)在太空的應(yīng)用直到今年1月才得以實現(xiàn)。這一技術(shù)的突破旨在開發(fā)出首臺能夠在微重力環(huán)境下穩(wěn)定運行的金屬3D打印機(jī),以滿足未來太空探索和長期太空任務(wù)對自給自足能力的需求。

在今年6月,ESA宣布了一項重大進(jìn)展:由空中客車公司及其合作伙伴開發(fā)的金屬直接能量沉積技術(shù)演示器成功完成了首個“S曲線”測試線的打印。這一成果為太空制造領(lǐng)域的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

在本周的聲明中,ESA強(qiáng)調(diào)了太空制造研究對于實現(xiàn)太空自給自足的重要性。通過太空制造技術(shù),宇航員將能夠按需制造關(guān)鍵部件、維修設(shè)備并創(chuàng)建工具,從而大大減少對昂貴補給任務(wù)的依賴。這一技術(shù)進(jìn)展為未來深空探索和長期太空居住提供了關(guān)鍵的技術(shù)支持。

該項目的起源可以追溯到2016年,當(dāng)時ESA與空客防務(wù)與航天公司簽訂了合作協(xié)議,共同啟動了名為“metal3D”的項目。經(jīng)過多年的努力和研究,該項目終于取得了今天的輝煌成就。

(審核編輯: 光光)

分享