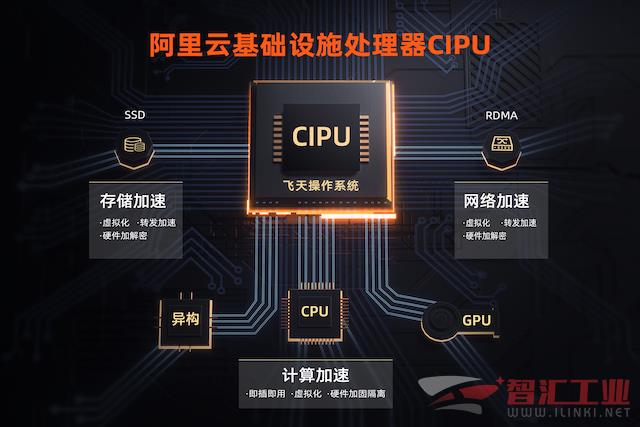

日前,2022年阿里云峰會如約而至。在會上,阿里云發布了一款云數據中心專用處理器CIPU,有望替代CPU成為云時代IDC的處理核心。據阿里云智能總裁張建鋒介紹,CIPU向下接入物理的計算、存儲、網絡資源,快速云化并進行硬件加速;向上接入“飛天云”操作系統,管控阿里云全球上百萬臺服務器。

在以阿里云為代表的云服務廠商眼里,因數據中心建設浪潮而蓬勃發展的服務器芯片市場,是目前最具誘惑力的市場之一。為了更好地發揮出自身生態的價值,阿里云等云服務廠商紛紛跨界,踏上自研定制服務器芯片之路。

不久前,英特爾、AMD出手收購云服務提供商,以它們為代表,芯片廠商開始布局云業務。顯而易見的是,云作為數據中心的核心業務,已經成為芯片廠商看重的增長極。

云廠商加速底層技術研發

近年來,云上客戶的需求發生了很大變化,數據密集型的計算越來越多,不斷提高了對云計算提供的低時延、高帶寬的需求,這些需求很難通過傳統體系架構去滿足。

作為云數據中心專用處理器,相對輕量級的阿里云CIPU與云計算傳統體系架構有所不同。它不是公眾熟知的通用計算類芯片,而是專用于云計算數據中心的管控,有望成為阿里云新一代云計算體系架構的核心。張建鋒在會上表示,新一代的云計算要從數據中心的內部做體系化創新,從以往的以CPU為中心的體系架構,進入以CIPU為中心的體系架構。有消息稱,該處理器已在阿里云數據中心規模使用,但阿里云方面在會上并未披露相關硬件關鍵技術指標。

當然,阿里云不是唯一一家自己設計服務器芯片的云廠商。放眼全球,早在2015年,第一批加速底層技術研發的云廠商就已經出現。亞馬遜砸下3.5億美元收購以色列芯片公司Annapurna labs,為其云基礎設施設計開發定制芯片,亞馬遜自此成為第一批自研服務器芯片的云服務廠商代表。2018年,亞馬遜發布第一代Amazon Graviton 處理器,該處理器最大時鐘頻率達到2.3GHz,能夠節省45%的成本;2020年,亞馬遜發布第二代自研處理器Graviton2,這款采用臺積電7nm制程工藝的處理器,提供的計算核心是前代產品的4倍,計算性能則是前代產品的7倍;2021年初,Graviton 2正式落地中國;2021年12月,采用5nm工藝的Graviton 3正式發布,比起Graviton 2 性能提升25%,至此,迭代三代的Graviton逐漸在商用市場站穩腳跟。

另一家知名云廠商谷歌選擇了一條與亞馬遜不同的自研芯片之路。谷歌將定制的TPU專用芯片,用在自己的谷歌服務器大數據中心系統。比起其他通用芯片,該芯片運行神經網絡的效率高了不少。2018年,谷歌宣布開放TPU云服務,允許企業用戶租用TPU板卡;2021年,谷歌招募英特爾老將Uri Frank設計服務器芯片,希望在底層技術研發之路上走得更遠。

2022年初,一則微軟“挖人”的消息在云服務領域不脛而走。微軟聘請了一位重要的蘋果半導體專家Mike Filippo,進入微軟的云計算部門Azure,主要負責Azure服務器芯片的開發,希望將其數據中心提升至新水平。

云廠商開發定制化芯片是必然之選?

阿里云、亞馬遜、谷歌、微軟等云服務廠商紛紛布局服務器芯片業務,其中的原因不難理解。

“智能手機、物聯網等產業產生了巨大的數據量。”艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅向《中國電子報》記者表示,在這一背景下,除了在物理空間進行高效布置之外,更重要的是讓每一臺機器的計算能力得以提升。基于此,新型處理器成為業內研發的重點和方向。

來源:艾媒咨詢

根據艾媒咨詢發布的報告,僅在中國云計算市場,預計2025年公有云和私有云市場規模將分別達到2890.3億元和1905.1億元。當下游的需求足夠大時,不少云廠商就會選擇進軍上游業務。創道投資咨詢總經理步日欣向記者表示,算力和云產業向頭部廠商集中,使得各個廠商的下游需求足夠大,能夠支撐獨立的上游設備、芯片和核心軟件研發。

“自研上游芯片和核心軟件,能夠增強云廠商在效率提升、節能增效等方面的競爭力,使其更好地與自身業務適配。”步日欣說。

除了下游需求的驅動,數據安全問題也是云廠商“跨界”的原因之一。TrendForce集邦咨詢分析師曾冠瑋向記者表示,隨著云計算的逐漸興起,一些相關領域的企業比較容易掌握使用者的數據與資料。為了更好地保護使用者數據的安全性,不少云服務廠商選擇研發芯片、操作系統等底層技術。

值得一提的是,在云計算領域擁有技術優勢的云服務廠商,在芯片、操作系統等底層技術的研發方面同樣具備優勢。賽迪顧問集成電路中心高級咨詢顧問池憲念對記者表示,云計算廠商的技術迭代和進步,不僅依賴于操作系統和軟件算法的更新,更需要最基礎的芯片硬件算力支持。正因如此,云廠商擁有的強大云計算軟件及算法技術優勢,能夠保證自身在服務器芯片研發方面具備競爭優勢。

對于眾多云廠商來說,加入“定制化芯片開發”陣營是否是未來的必然之選?在曾冠瑋看來,答案是肯定的。曾冠瑋表示,定制化芯片(ASIC)具備效率高、功耗低的優點。如果云廠商擁有相關多元化IP資源,能夠大幅降低ASIC開發成本,并加速開發時間。

步日欣同樣認為,在數據中心領域,定制化芯片開發會成為一個主流方式。步日欣解釋道,這是因為云廠商已經完成了生態培育,使用定制化產品能夠更好地適配自己建立的生態。

不過,在張毅看來,加入“定制化芯片開發”陣營未必是所有云廠商的選擇。張毅認為,有實力的云廠商會選擇走這條路,但其他廠商可能會選擇專門提供這種服務的第三方機構。未來,“分工化”或許會成為云服務領域的趨勢之一。

芯片廠商亦在醞釀數據中心變革

云廠商來勢洶洶進軍芯片業務,英特爾、英偉達和AMD等芯片廠商并非無動于衷。相反,它們正在加速推進云計算架構的又一輪調優,在數據中心領域表現得相當活躍,醞釀數據中心領域的變革。

2021年6月,英特爾發布首款IPU產品,將其視為云戰略的重要支柱之一,助力數據中心網絡加速走向可編程的分布式架構;2022年4月,英特爾公布收購云解決方案公司Granulate的協議,以提升自身在云計算系統的綜合協調性;2022年5月,英特爾發布第二代IPU,并公布將在2023—2024年間上線第三代IPU的消息。基于端到端可編程能力,英特爾不斷在“云端”實現高效運算,解鎖數據中心基礎設施的新潛力。

英偉達在DPU市場的布局更早,也更廣。2019年4月,英偉達宣布以69億美元收購數據中心網絡公司Mellanox,讓自身在DPU市場的能力直接提升。基于Mellanox硬件,英偉達于2020年推出了兩款DPU產品:BlueField-2與BlueField-2X,讓數據中心的安全性大幅提升。在2021年的GTC大會上,英偉達又發布了BlueField-3 DPU。這是首款為AI和加速計算而設計的DPU,可助力各企業在任何規模的應用上實現業內領先的性能和數據中心的安全性。在2022年的GTC大會上,英特爾發布Hopper架構GPU,在制程工藝、晶體管數量、大模型支持、內存帶寬等核心技術特性方面大幅升級。

雖然短期內,AMD在數據中心領域的實力與英特爾、英偉達仍有差距,但AMD在該領域的活躍表現已不容小覷。2022年3月,AMD宣布全面推出世界首款采用3D芯片堆疊的數據中心CPU,在計算方面的性能提升高達66%。僅一個月之后,AMD宣布以19億美元收購云服務廠商Pensando,以實現對異構計算版圖和分布式服務平臺的補充和強化,提升數據中心解決方案能力。值得一提的是,此前AMD還收購了FPGA企業賽靈思。這樁收購不僅創造了半導體行業歷史上最大的一筆收購,還讓AMD在數據中心的實力大幅增強。

“芯片企業在云市場的競爭主要聚焦在應用端和技術端兩個方向。”芯謀研究高級分析師張彬磊向《中國電子報》記者表示。在應用端,企業以客戶粘性為基礎,將產品與更多應用場景結合,從而獲得更多企業客戶認可,逐漸建立起B2C和B2B2C的商業應用模式。在技術端,更低的延時、更高的數據處理能力,是企業云計算業務能否快速占領市場的關鍵。

數據中心芯片的龐大市場,決定了各大芯片廠商都不會在這場“云端之戰”中輕易退讓。在廠商發力之下,未來的數據中心將呈現重要發展趨勢。曾冠瑋表示,未來的數據中心將具備更快的數據傳輸速度、更高的數據與資料分析效率、更高的安全性,還將強化AI算力和芯片集成度。

步日欣則提到,數據中心將讓相關芯片的功能更加強大。從中央處理器到AI算力,再到網絡通信算力和超級算力,數據中心將在各種功能層面對不同的芯片進行強化,提升專用、專業芯片的功能。

(審核編輯: 智匯聞)

分享