自工業革命以來,由于工業化程度提高、化石燃料大量消耗、全球范圍內森林面積減少等,二氧化碳排放量不斷增加,導致全球氣溫升高、冰川融化、海平面上升、極端天氣多發等諸多生態環境問題,人類賴以生存的地球面臨著前所未有的威脅與挑戰。

為推動能源低碳化和綠色發展,2020年9月,我國政府在第75屆聯合國大會上宣布中國力爭在2030年前實現“碳達峰”,2060年前實現“碳中和”。這里的碳中和(carbon neutrality)是指企業、團體或個人在一定時間內,通過植樹造林、節能減排、技術固碳等形式,抵消自身直接或間接產生的二氧化碳排放量,實現二氧化碳“零排放”(圖1)。

圖1 碳中和示意圖

不同國家推進碳中和的進度有所不同,目前全球已有130多個國家和地區提出實現碳中和的時間,大部分國家提出在2050年實現碳中和目標;世界各國從碳達峰到碳中和的時間平均需要50年以上。當前,我國仍處于工業化過程中,一次能源消費仍在快速增長,碳排放也仍處于增長階段。這預示著我國要付出更加艱苦的努力,以更快的速度和更高的效率才能實現碳中和目標。

目前能源領域碳排放總量大、占比高,這主要是源于化石能源的大量開采和利用,使得二氧化碳等溫室氣體排放量急劇增加。為實現碳中和,亟待變革能源利用方式和調整能源結構。一方面,改變化石能源利用方式、提高化石能源轉化效率、促進化石能源的清潔高效利用,從而達到節能減排的目的;另一方面,我國目前的資源結構為“富煤、少油、缺氣”,亟需改變能源結構,提高新能源和清潔能源的占比,大力推進低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。總的來說,發展新能源,實現能源轉型,降低化石能源消費,提高能源利用率,節能減排,構建綠色低碳的能源體系,是降低二氧化碳排放、實現碳中和的重要舉措。

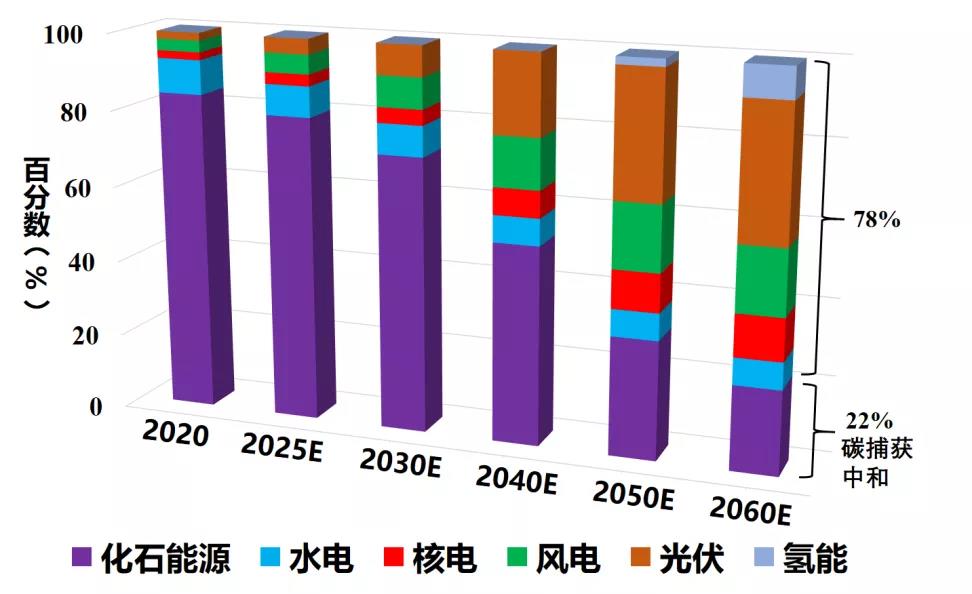

BP Energy預計未來將加快提升電氣化率,以非化石能源為主的電能將成為一次能源主體,在非電能源領域將會加速推動氫能、碳捕獲、利用、儲存等新技術應用。預計到2060年70%的電力將由清潔可再生能源供應,約8%將由綠氫支撐,剩余約22%的化石能源消費將通過碳捕獲方式實現碳中和(圖2)。由于風能、太陽能等可再生能源發電受自然界的風速、風向、晝夜、陰晴天氣的影響,具有間歇性、波動性,為保證電網安全、穩定、可靠供電,長時儲能技術將是實現“雙碳”目標的關鍵核心,必須引起高度重視。新能源汽車替代燃油車也是有效降低二氧化碳排放的重要途徑,未來將得到更快的發展。

圖2 中國一次能源消耗結構變化預測(數據來源:BP Energy)

經過多年發展與積累,我國新能源科技水平和創新能力持續提升,部分領域達到國際領先水平。但行業整體科技水平還不足以支撐能源結構轉型升級的需求,相比發達國家仍然在部分方向存在差距。特別是在雙碳目標提出后,更需要理論創新、技術創新、制度創新,要從我國的實際出發,尋求顛覆性的技術突破。因此,加快核心技術創新,推動能源開發、轉換、配置、儲存、使用等領域的技術創新、裝備制造和產業發展等仍有巨大的發展空間。

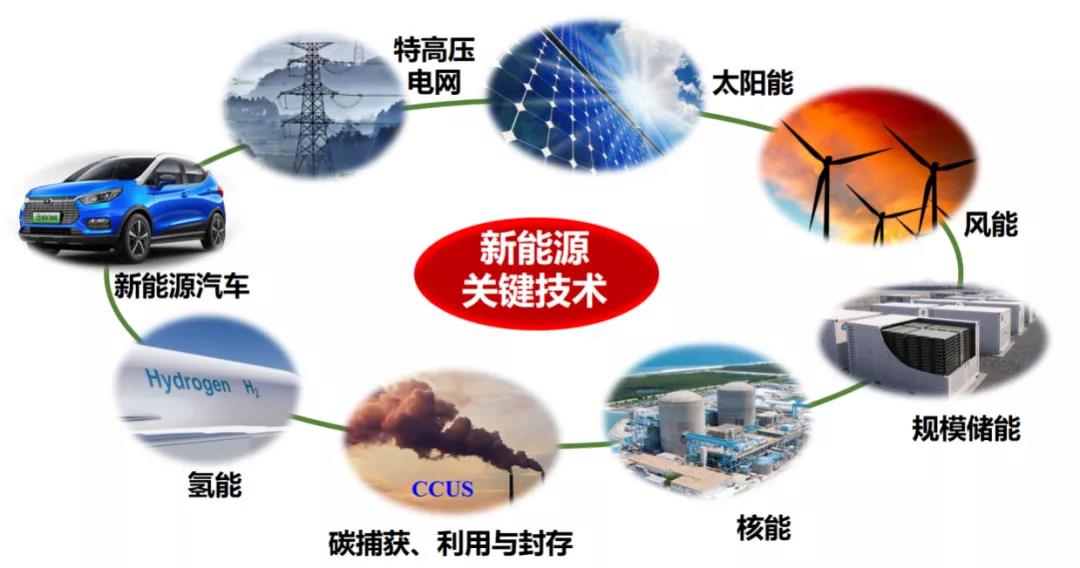

圖3 新能源關鍵技術助力“雙碳”目標

未來,我國將以更大力度推進新能源先進發電技術、先進特高壓電網技術、大規模新型儲能技術、綠色氫能技術、碳捕集利用與封存技術和先進核能技術攻關的同時,進一步推進煤炭綠色高效利用技術、石油化工綠色低碳技術的創新攻關,推動數字化信息化技術在節能、儲能、清潔能源利用、能源互聯網領域的創新融合(圖3)。可再生能源發電、先進儲能技術、氫能技術、先進核電、二氧化碳綜合利用等新技術有望取得系列重大突破,減碳脫碳技術將成為今后一個時期能源領域技術研發和攻關的重點。

(審核編輯: Mars)

分享