?近日,隨著《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(以下簡稱“十四五”規劃)全文正式發布,數字化轉型也再次迎來熱議。其實在信息技術和數字經濟的發展下,數字化轉型一直是企業的關鍵命題,熱度不減。在本次“十四五”規劃中,數字化更是獨立成篇,重要性不言而喻。接下來,本文便從“十四五”規劃切入,解讀企業數字化轉型的機遇、挑戰以及應對要點。

獨立成篇,數字化魔力帶來巨大機遇

作為國民經濟和社會發展的重要風向標,“十四五”規劃對數字化的發展作出了重要部署,將其推向了一個新的高度。在規劃中,“數字化”一詞出現了25次,第五篇更是集中描述了數字化的發展目標:

第五篇 加快數字化發展 建設數字中國

迎接數字時代,激活數據要素潛能,推進網絡強國建設,加快建設數字經濟、數字社會、數字政府,以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革。

……

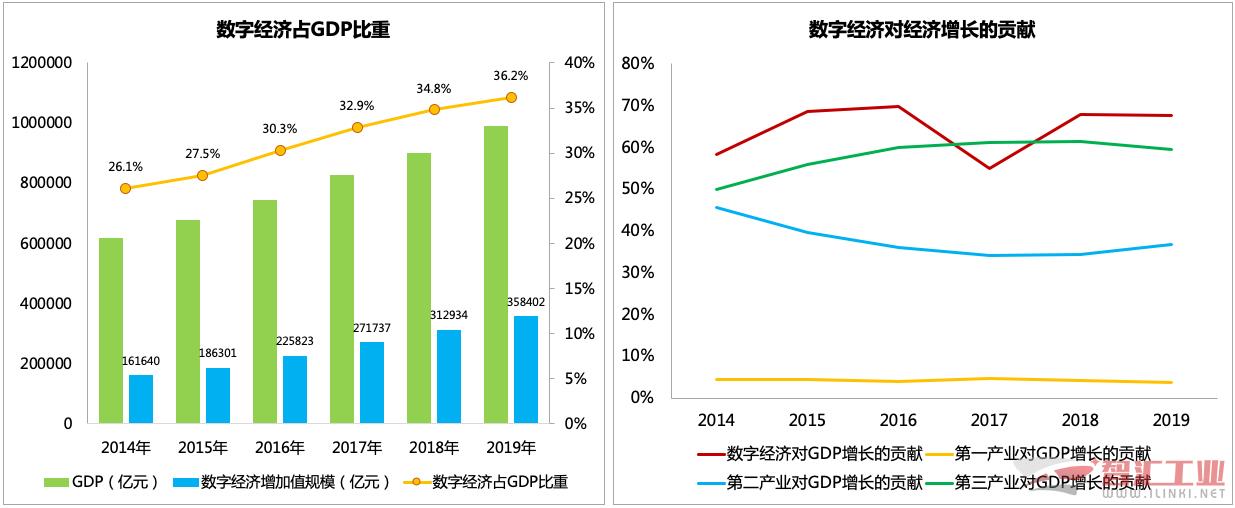

數字化重要性攀升背后,是其價值增長的體現。從宏觀經濟層面來看,隨著信息革命的進一步推進,數據成為生產要素,數字經濟成為核心經濟形態。信通院在《中國數字經濟發展白皮書(2020年)》中指出,我國數字經濟增加值規模由2005年的2.6萬億元擴張到2019年的35.8萬億元,占GDP比重由14.2%提升至36.2%。同時,數字經濟對GDP增長的貢獻率也在不斷提升,從2014年到2019年的六年間,我國數字經濟對GDP增長始終保持在50%以上的貢獻率,2019年更是達到了67.7%。這表明我國數字經濟在國民經濟中的地位更加突出,是驅動我國經濟增長的核心關鍵力量。數字化在“十四五”規劃中的獨立成篇,進一步表明其已經成為國家建設一個重要且基本的組成部分。從第五篇的內容來看,我國的數字化建設將以數字化轉型為驅動,涵蓋數字經濟、數字社會、數字政府等方面,并輔以良好的數字生態,從而更加全面、系統和規范。

從“十四五”規劃看企業數字化轉型:機遇、挑戰與應對

數字經濟的飛速發展也讓其核心組成部分之一——產業數字化(轉型)的重要性進一步彰顯。早在“十四五”規劃發布之前,數字化轉型便是各類政策中的“常客”,國家政府一直在鼓勵、扶持、推動企業數字化轉型。具體地,數字化轉型對企業的價值主要體現在以下幾個方面。

優化效率。數字化轉型推動企業業務流程的自動化以及專業工作的智能化,能夠有效地提高企業業務的運行效率和員工的工作效率,達到降本增效的目的。

優化管理。數字驅動的決策模式為企業管理提供了全面、客觀的依據,從而幫助管理者制定更科學的決策,提升管理能力和水平。

優化服務。面對客戶需求不確定性的提升,數字化轉型讓企業能夠快速觸達并了解客戶,提供更個性化和更優質的服務。

創造新價值。在數字化轉型過程中,企業可能探索出新的數字業務或項目,進行商業模式的創新和變革,從而為企業帶來新的收入點。

正是因為數字化的這些獨特魔力,國家政府將其寫入“十四五”規劃,大力推動企業數字化轉型,并在規劃的十八章第二節提出“營造規范有序的政策環境”,在政策上最大程度的給予企業支持。除去政策上的利好,近年來我國的產業數字化也有著顯著的增長,形成了一定的生態優勢。另外,5G、大數據、人工智能、工業互聯網等新基建領域的快速發展也為數字化轉型打下了堅實的基礎。這一系列條件都為我國企業提供了數字化轉型的巨大機遇。

轉型不易,三大挑戰不容小覷

盡管大部分企業對數字化轉型的重要性和價值都有所了解,但真正實現起來卻并不容易。除去落地本身的難度,不少企業更是面臨著不會轉、不能轉、不敢轉等問題。這背后除了成本高和周期長等原因外,還包括認知、數據和人才三大方面的挑戰。

認知偏差

對于數字化轉型的認知,很多企業只停留在技術層面,認為其只是對數據和技術的簡單利用。然而,數字化轉型是由數字化和轉型兩個部分構成,其最終目的是要實現整個企業人員組織流程的轉型。可以說,數字化轉型的背后是企業戰略、組織文化的變革,而不只是技術的應用。因此,忽視企業戰略,盲目追求技術,將難以對企業的實際經營賦能,更不要說成功轉型了。

數據基礎不夠穩固

雖說數字化轉型的最終目的是轉型,但也離不開數字化的支撐,而數字化的關鍵便是數據。數據是一把雙刃劍,既給企業帶來業務價值,同時也是最大的風險來源。數據不準確,再智能的技術也無法得出正確的見解。 但目前的情況是不少企業空有海量數據,數據基礎卻不夠穩固,無法和企業的數字化應用匹配起來,存在著數據孤島、數據不準確、數據質量低等問題。甚至有些傳統企業的信息化水平遠低于平均水平,仍然停留在紙質文檔記錄數據的階段。不解決這些問題,數字化技術便無法產出真正的價值。

人才困境

人才困境也是企業數字化轉型中的一個巨大挑戰。作為企業運作過程中的關鍵資源,人才對于數字化轉型的推進有著至關重要的影響。除了對數量的需求,企業對人才的質量也有著較高的要求。具體來說,企業需要的是精技術、懂業務、懂運營的高質量T型人才。而巨大的人才缺口加上弱于互聯網行業的吸引力,使得傳統行業在數字化轉型過程中,面臨著“找不到、招不起、留不住”的人才困境。

應對要點,轉什么、怎么轉

對于數字化轉型轉什么的問題,“十四五”規劃的內容中也給出了部分回答。依舊是第五篇,規劃在第十五章第三節中,對作為數字經的重要組成部分的產業數字化轉型做了詳細的描述。

第十五章 打造數字經濟新優勢

……

第三節 推進產業數字化轉型

實施“上云用數賦智”行動,推動數據賦能全產業鏈協同轉型。在重點行業和區域建設若干國際水準的工業互聯網平臺和數字化轉型促進中心,深化研發設計、生產制造、經營管理、市場服務等環節的數字化應用,培育發展個性定制、柔性制造等新模式,加快產業園區數字化改造。深入推進服務業數字化轉型,培育眾包設計、智慧物流、新零售等新增長點。加快發展智慧農業,推進農業生產經營和管理服務數字化改造。

從“十四五”規劃看企業數字化轉型:機遇、挑戰與應對 圖2 某公司數字化生產車間運行監控大屏(引自帆軟客戶)

產業數字化是指傳統產業應用數字技術所帶來的生產數量和效率提升,是數字經濟發展的主陣地。從“十四五”規劃的描述中,我們可以看出,產業數字化轉型是全產業鏈協同轉型,涉及到研發設計、生產制造、經營管理、市場服務等完整的企業運作環節。中國信通院在《中國數字經濟發展白皮書(2020年)》指出,“數字經濟,不是數字的經濟,是融合的經濟,實體經濟是落腳點,高質量發展是總要求。產業數字化包括但不限于工業互聯網、兩化融合、智能制造、車聯網、平臺經濟等融合型新產業新模式新業態。”結合這些,我們可以明確,數字化轉型是實體經濟與數字化技術相融合,主陣地是制造、服務、交通、能源、農業水利等行業,而具體到企業,數字化轉型轉的就是企業從研發設計到最終推向市場并提供服務的完整運作閉環。對于不同行業的數字化應用場景,“十四五”規劃在專欄9中也給出了對應的介紹。以智能制造和智慧文旅場景為例,專欄9提到要“促進設備聯網、生產環節數字化連接和供應鏈協同響應,推進生產數據貫通化、制造柔性化、產品個性化、管理智能化。” “推動景區、博物館等發展線上數字化體驗產品,建設景區監測設施和大數據平臺,發展沉浸式體驗、虛擬展廳、高清直播等新型文旅服務。” 圖2和圖3分別是某制造企業的數字化生產車間運行監大屏和某景區的智慧景區大屏。

不同行業的企業,其性質和場景都有所不同,因此數字化轉型怎么轉也需要因企業而異。但從宏觀層面來看,企業要實現全產業鏈協同轉型,有幾條共性的要素可以參考。

信息化基礎:打通壁壘,保障質量

前面也提到了數據基礎給企業數字化轉型帶來的挑戰,因此,企業在開展數字化轉型時,需要有良好的信息化基礎提供數據保障。簡單來說,就是首先要有數據,有連通的數據,有高質量的數據。這就要求企業的信息化建設相對完善,該有的系統和數據都得有。同時,在產生數據的基礎上,還要打通各業務系統之間的數據孤島,讓數據靈活可用。當然,最后也少不了數據治理。數據要達到較高的質量,才能在數字化過程中得以順暢的流動,并產生正向的反饋。

數字化布局:全盤謀劃,局部切入

數字化轉型是企業戰略和組織文化的變革,所以企業需要有明確的數字化布局。具體來說,可以分為全盤謀劃和局部切入兩個方面。全盤的謀劃既包括戰略的設計,也包括組織的協同,這是落地的首要保障,也為后續的局部切入提供大方向。局部切入則是引用了MVP的原則,避免“憋大招”帶來的轉型周期長、成本高等負面反饋,從而抓住企業的主要痛點,快速實現部分業務的數字化運營,產出可見成果的同時保證全產業鏈協同轉型的順暢。

數據化管理:融合業務,注重思維

簡單的利用數據和技術并不能實現數字化轉型,技術與業務深度融合才能碰撞出智慧的火花。也就是說,在數字化轉型的推進過程中,數據化管理的思維是非常重要的。當然,這對人的挑戰也是巨大的,既要懂技術,又要懂業務,而且思維的形成也需要長期的浸染。要做到這一點,企業需要站在業務的角度,用數據和技術講出業務背后的故事,逐漸形成數據驅動的文化,讓數據化管理思維模式在企業內部深入人心,最終實現組織文化的轉型與變革。

最后,筆者想說的是,企業都在談數字化轉型,但不是所有企業都能做好數字化轉型。那是否做不好就可以不去做了嗎,答案我想是否定的。在數字化轉型的浪潮中,不進則退,企業要實現新的飛躍,必須明確方向,抓住機遇,克服挑戰。這是企業發展到一定階段的必然要求,也是數字化時代所賦予的必然要求。

(審核編輯: 智匯小新)

分享