2013年,德國在漢諾威工業博覽會上正式推出名為“工業4.0”的戰略計劃,努力想要實現實體工業生產與虛擬數字世界的無縫對接,并意圖引領第四次工業革命。可是,工業4.0到底是什么?也許你不相信,即使是提出工業4.0這個說法的德國人自己也不能夠給它下個明確的定義。

那么,這個能讓德國對抗美國的工業4.0到底是什么?

100個人眼里的100個工業4.0

工業4.0顯然不是一個簡單的名詞解釋,現在來看,它更像是一堆新鮮名詞排列組合之后得出的一份份解決方案。

沒人能夠給工業4.0下個清晰的定義,但是波士頓咨詢公司已經明確了共有九大支柱技術來組成工業4.0的內核,這一觀點已逐漸取得了行業的多數認同。

概括地說,這些技術包括互聯網時代的三大底層基礎設施(工業物聯網、云計算、工業大數據)、兩大硬件技術(工業機器人、3D打印)、兩大軟件支持(知識工作自動化、工業網絡安全),以及面向未來的兩大終極技術(虛擬現實、人工智能)。

這么多技術凝聚在一起,就像一個巨大的9面甚至更多面的魔方,兩兩結合就能拼湊出不同的圖景。不同領域的人受自己所處行業的影響,看見魔方的那一面也有所不同。因而,每個人心中的工業4.0定義和應用場景也都有所不同。

根據咨詢公司羅蘭貝格的分析,工業4.0是擁抱了數字化技術的工業。數字系統可以讓企業將機器、存儲系統,以及運營資本在全球網絡中連接起來,并進行信息分享。這些互相連接的系統還可以獨立地自我管理,工作效率更高,識別錯誤的速度也更快。

有人說,在100個人眼里,會有100個工業4.0。也有人不同意,直接把這個數字放大了10倍。

德、美能在工業4.0的高地上會師嗎?

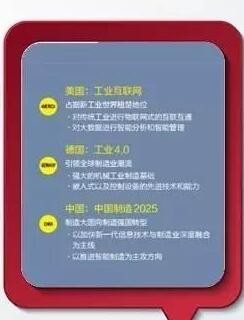

數字化、人工智能、整合、創新……既然工業4.0的概念寬泛得說不清,那么能否用和德國同處全球制造產業鏈第一陣營的美國所提出的工業互聯網來解釋工業4.0呢?

德國的工業4.0和美國的工業互聯網還是有一定區別的,但是兩者殊途同歸。

首先,美、德的相似之處在于,兩國智能制造的三大要素都很相似,有工業云,有應用,還有智能機器。這三大要素和銜接端口、互聯的網絡一起,共同構成了一個生態系統。

不同之處在于,美國是自上而下地優化自己的制造系統。依托自己在ICT(信息、通信和技術),特別是互聯網領域的優勢和其基礎科研相結合,希望通過軟服務和互聯網開放的理念打造整個生態。美國圍繞著軟服務的基礎實現硬制造,最終的目的是控制制造業領域的上下端口,掌控整個生態圈。

德國則相反,它是自下而上地優化制造系統,是依托強大的具有優勢的工業體系,然后再疊加新的信息技術。最終的目的是進一步強化德國在制造業領域的優勢,尤其是在諸多硬件標準上保持它的主導權。

同時,它們也相互借鑒。德國正在逐漸引入一些軟服務,而美國在軟服務中引入了一些硬制造。

簡單歸納起來,就是美國人是以智能為核心,德國人則是以制造為基礎,但兩者最終的目標和方向都是一致的。

汽車產業或將成為中國工業4.0的先鋒

汽車工業的信息化程度一直走在所有工業領域的前列,而且和工業4.0的九大技術支柱都能產生或多或少的聯系。如果說有哪些企業能率先完成工業4.0的升級蛻變,那么汽車企業肯定包含其中。

特斯拉是全球少見的能夠兼具“智能產品+智能生產”的企業,也是工業4.0時代所呼喚的企業的雛形。特斯拉的個性化定制服務是汽車制造商中的佼佼者,消費者可以在訂車時自定義車身顏色、車頂、輪轂、內飾,甚至能夠加裝一款軟件以實現怠速。

而傳統車企在工業轉型的過程中也做得不差。占地僅50萬平方米的寶馬萊比錫工廠有700臺機器人,處處可見機器人在精準、高效地運轉,整個車間里幾乎看不到人類員工。工廠各處都布滿了數不清的傳感器,收集著各種生產數據和參數。同時,每臺機器人背后都有一套復雜的生產編程軟件及設備控制的工業電腦,所有這些組成了一個看不見的高度復雜的電子網絡體系,讓寶馬萊比錫工廠的物流得以智能化,生產線得以高度柔性化。

這樣兼備標準化、模塊化和數字化的工廠不僅能做到車型按訂單生產和混線生產,還能在不損失生產節拍和品質的前提下,讓每輛車能夠按照消費者的意愿實現個性化定制。

至此,工業4.0的兩大優點——成本優化與定制服務在汽車制造工廠里已經完成了一個。寶馬方面坦言,這樣的定制化生產是虧本的,但這是工業4.0時代的大勢所趨,所以他們愿意提供這樣的服務。

對于中國來說,這顯然是一個鼓舞人心的好消息,畢竟中國的部分工業已經堪堪完成了工業3.0;正在向工業4.0邁進的制造業中,汽車工業恰在其中。工業4.0這個魔方能不能轉出一個漂亮的中國結圖案?中國的汽車產業或將成為第一個驗證者。

(審核編輯: 智匯小蟹)

分享