服務機器人是一種有別于傳統工業機器人,服務于人類衣、食、住、行、金融、消費、娛樂等具體生活場景,使人類生活更加便利、安全的一類機器人的統稱。

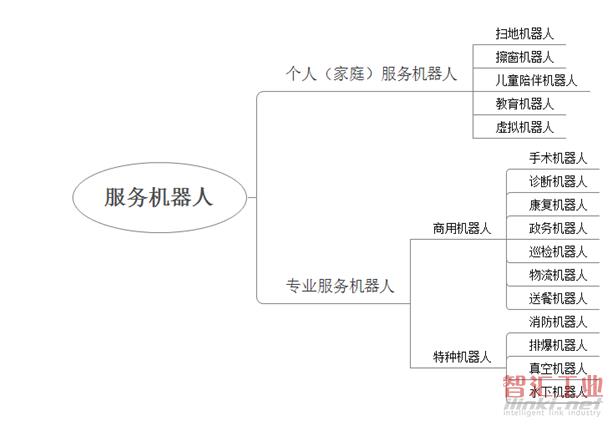

按照市場傳統的劃分方式,服務機器人可以分為個人(家庭)服務機器人和專業服務機器人兩大類,其中,專業服務機器人又可以分為商用機器人和特種機器人兩大類。個人(家庭)服務機器人包括掃地機器人、擦窗機器人、兒童陪伴機器人、教育機器人、虛擬機器人等;商用機器人包括手術機器人、診斷機器人、康復機器人、政務機器人、巡檢機器人、物流機器人、送餐機器人等;特種機器人包括消防機器人、排爆機器人、真空機器人、水下機器人等。

圖:服務機器人分類

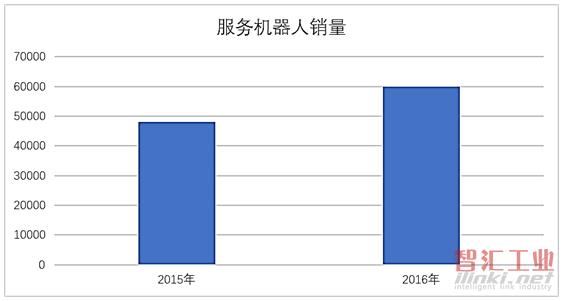

近年來,全球服務機器人市場增長穩定,根據市場統計數據,2016年全球服務機器人銷售總值為47億美元,相比2015年增長2%,服務機器人銷售數量從2015年的48000臺增長到2016年的將近60000臺,數量增長幅度達到24%。

服務機器人市場整體而言發展勢頭良好,得益于服務機器人市場屬于一個新興市場,新興市場的增長存在極大的市場容量支撐。但,我們也需要看到目前服務機器人市場的不足。

其中,最典型的,目前服務機器人發展較好的領域相對集中,并非百花齊放的局面,從大的范圍來講,服務機器人應用場景的開拓還遠遠不足。目前服務機器人的應用場景中發展較好的有:掃地機器人、物流機器人、巡檢機器人、手術機器人、咨詢問答機器人、送餐機器人、教育機器人、無人機等。而更大范圍內,如養老、助殘、自動駕駛、安保、農林牧漁,甚至送個快遞、開個門、收個碗筷、削個蘋果等場景內則發展遲緩,該類領域中出現的機器人甚至可以用“宛如智障”來評價。

圖:京東快遞機器人

而服務機器人發展尷尬的制約因素,則是由于服務機器人發展的核心瓶頸尚待突破。

首先,能源方面。機器人的發明是為了替代人或幫助人更好的完成工作,從機器人的結構來說,很大程度上是參考人體模型而開發。人累了、乏了,吃個飯、喝個水,依賴人體本身的能源汲取方式,人可以很快的從食物中獲得能量。而以現在的機器人結構現狀來看,機器人的動力來源長期依賴于電力或燃料,而從用電的角度來說,要不選擇拖著一根長長的電線工作(顯然在很多工作場合下,不適用),要不選擇搭載電池,而電池的續航是個大問題。而諸如裝備美軍的波士頓LS3行軍機器人,為了解決長距離行軍的需求,該款機器人選擇了燃氣柴油動力,然而柴油動力的帶來的巨大噪音倍受美軍詬病。因此,小編認為,為了解決機器人能源供應靈活性的問題,機器人的能源革命需要提上日程。

圖:波士頓動力LS3行軍機器人

第二,電機方面。電機是機器人得以行動的關鍵機構,然而,對于服務機器人來說,場景應用紛繁復雜,以標準化的電機市場應對個性化的服務機器人需求,顯得力不從心。以外骨骼機器人為例,輔助運動機構因人而異,不同體格的人群需求的外骨骼大小不同、需求的運動力度不同,因而也需要不同的電機。或許,市場可以使用更大能力的電機來解決該問題,但在此也明顯反應了通用電機帶來的靈活性不夠的問題,及能力浪費的問題。

第三,人機交互方面。在智能語音領域,有個笑話說“為什么各大語音公司都號稱其語音識別準確率超過97%”,有網友戲稱,那是因為沒有一家能做到100%,在可見的未來也沒法做到100%,因此這個數據剛剛好,既有增長空間,又能凸顯自身是市場做得最好的公司,做到99%,那我下一步豈不是100%,顯然,沒人有把握能做到100%。對于消費者眼中的服務機器人來說,消費者不必一字一句與機器人對話(語音識別能力),也沒必要每次對話都非得湊近跟機器人說(語音識別距離),而這正是目前服務機器人在人機對話方面的軟肋。至于語義理解,則仍還是讓人頭疼的問題,消費者嘲諷一句“你真厲害”,對于機器而言,其還真認為您是在夸獎他。

圖:語音識別

第四,感知方面。人類獲取外部信息70%來自視覺,20%來自聽覺,10%來自其它,而占到70%的視覺,才剛剛能應用到服務機器人,而且其仍然還有很多問題。功能強大的機器視覺硬件配套成本高昂,而便宜的解決方案不能解決實際問題。對于自動駕駛而言,如果參考人類操作機車的方式,原則上,倚仗視覺就能解決絕大部分的問題,然而,受制于應用環境及識別可靠性,機器視覺僅僅是自動駕駛感知方案的配角。

第五,導航方面。導航與感知在一定程度上具有關聯性,要實現導航,必須首先進行外部環境感知,知道“自己在哪里”之后才能做出有效的導航決策。根據應用環境的不同,目前導航市場的解決方案多樣,有傳統的GPS導航、慣性導航、激光導航、微波導航、視覺導航、紅外導航等等。每種類型的導航有其一定的應用場所,在通訊暢通精度要求一般的情況下,在室外采用GPS導航可能是一種可靠的方案,而現實情況可能更加復雜,地下停車場、礦洞中、多層建筑、電梯內等等,每一個具體場景都有其自身典型的特點,依賴單一的導航方式很難解決實際問題,而采用多種類型的導航方案又勢必增加系統的復雜性和整體成本。

圖:導航

第六,材料方面。以家庭養老機器人為例,市場要求家庭養老機器人既能幫助老人搬運重物或者移動老人,因此,其必須具備一定的剛度;又必須具備足夠的柔性以增加安全性,使其不會撞傷或碰傷老人、小孩。矛盾的需求兩面,如果能夠在材料上取得突破,將大幅增加服務機器人的應用范圍。其它,如軟體機器人材料、納米機器人材料則距離市場應用更加遙遠。

第七,互聯互通。互聯互通的范疇包括機器互聯、人機互聯、知識互聯、服務互聯,以目前服務機器人技術現狀而言,大多停留在單機、或單機與云端的互聯。而社會對服務機器人的需求,將要求單個服務機器人在形成自主學習后,將知識分享給同伴,還要求服務機器人之間能夠實現相互交流,相互協作完成工作。如波士頓動力近期展示的兩只機器狗協助開門的案例,即屬于機器互聯的領域。

圖:波士頓動力機器狗開門

第八,人才。所有技術的實現都仰仗人才的投入,參考互聯網產業發展近20年才真正走向成熟應用,至少需要現有人才十倍、百倍的投入,才能完成現有機器人產業的底層技術搭建及其在生活中的大范圍應用。

所有產業的發展都是摸著石頭過河,此路不通,我們可以利用各種迂回的方式解決,并非不能因為行業不成熟,瓶頸待突破,而使行業發展踟躕不前。小編認為,在現狀條件下,未來3年,服務機器人仍然將會是以點帶面的發展情況,還很難出現各行各業服務機器人百花齊放的局面,還將是單個機器人單個應用的情況,還很難推出一套兼職多個工作的全能型服務機器人。

(審核編輯: 智匯張瑜)

分享