如果完全消除瘧疾、終結癌癥或者是治愈致命性的遺傳性疾病是即將發生的最有可能的情況,那么想象一下,我們會到達怎樣一個未來?完人?青春永駐?還是幾百年的壽命?

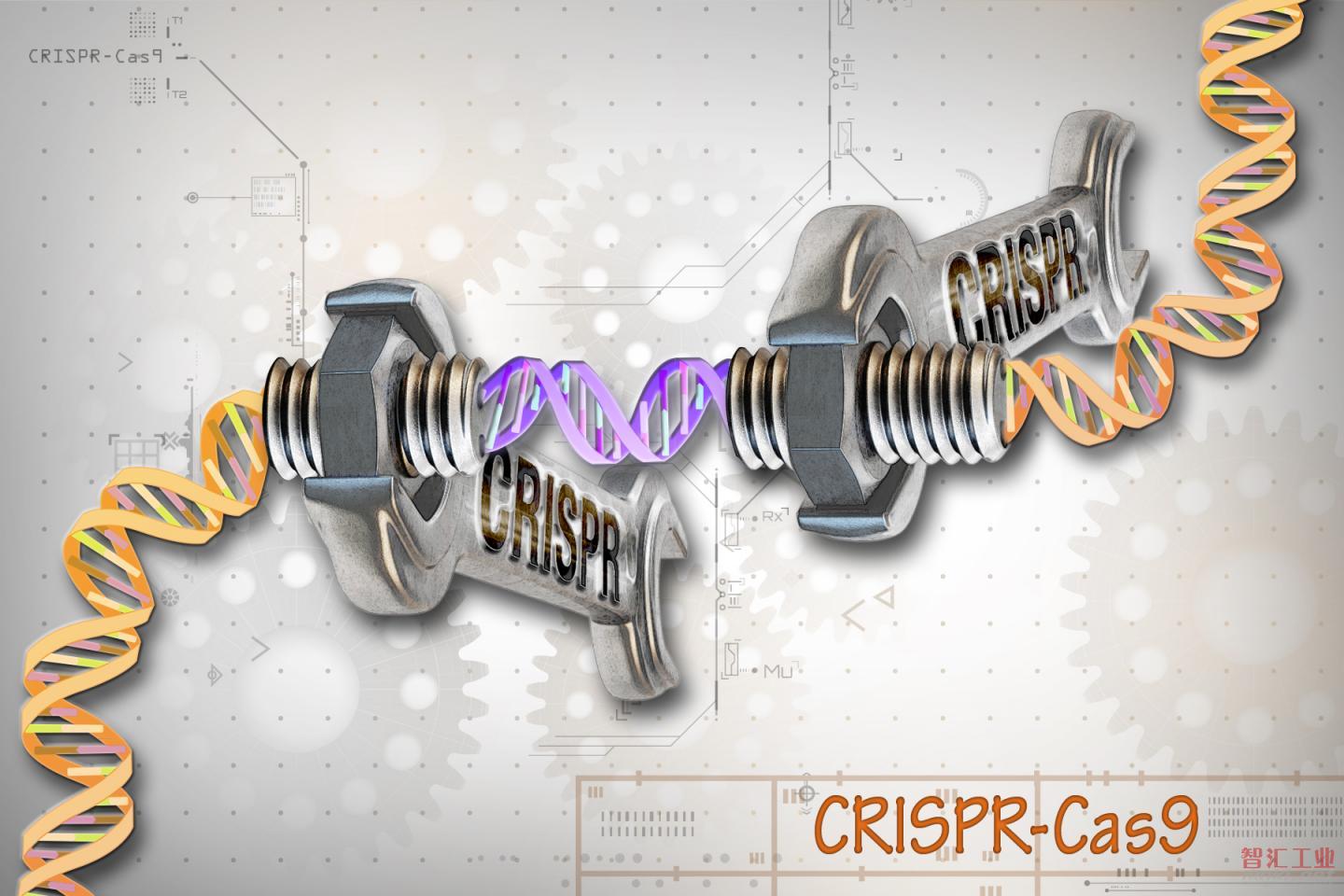

如果我們打開基因編輯的大門,這一切都是可能的。但是,我們最大的責任是避免把它變成潘多拉盒子,而留給世界許多因倫理道德問題缺失而造就的怪物。

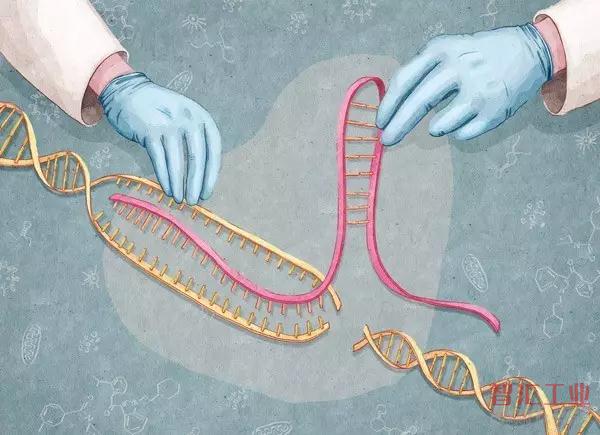

清除HIV,治療艾滋病

艾滋病病毒將其DNA插入宿主的基因組,由于它可以休眠多年,某些醫學治療盡管可以延緩其作用,但是無法使病毒永久失效。2015年,科學家們利用CRISPR技術在實驗室中將艾滋病毒細胞從患者的活細胞中切除,證明了用該方法來治療艾滋病是有可能的。今年,他們在實驗室中對99%的細胞被HIV病毒感染的老鼠進行實驗。他們通過將CRISPR處理后的樣品對老鼠進行尾部注射,能夠從老鼠身體細胞DNA中48%的病毒去除。盡管實驗還處于起步階段,但似乎意味著CRISPR可能是治療HIV病毒和艾滋病的最終解決方案。

新時代藥物

CRISPR / CAS9也可能意味著制藥行業的革命。新型的藥物可以被開發用來治療從前被認為是致命性的和不可治愈的疾病。制藥巨頭拜耳公司和創業公司CRISPR Therapeutics就宣布用3億美元成立一家合資企業基于CRISPR技術來開發用于治療心臟病、血液疾病和失明的藥物。他們的合作可能意味著新時代的藥物開發可能將更加側重于遺傳方法。也許用不了幾十年時間里,人類就可以通過丸劑或注射劑來治療癌癥或艾滋病。

超級植物

當說到基因修飾的時候,植物總是在轉基因生物中率先被想到。與CRISPR沒有什么不同。研究人員正在嘗試使用基因編輯工具來改善作物對病蟲害的抗性和對環境的耐受性。來自羅格斯的一個研究小組正在開展一項長期項目,用基因改造方法來對用于釀酒的葡萄和用于制草坪的草進行實驗,以便在其他各種作物中也可以實施。

提升人類智力?

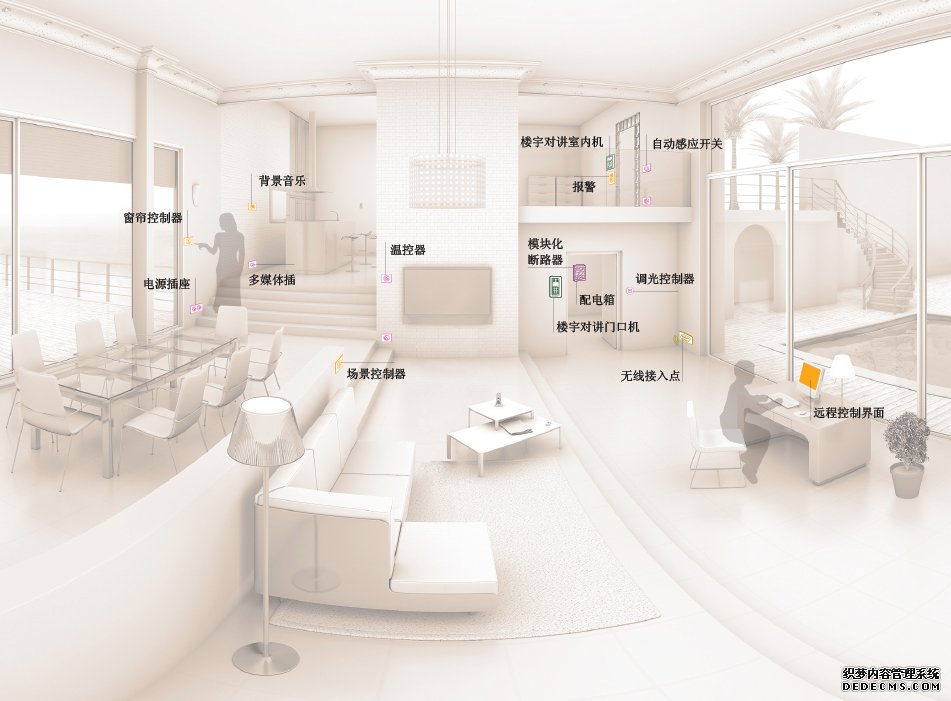

在智能手機、智能家居、智能車和人工智能時代,許多人都擔心人工智能可能能夠接管世界(史蒂芬·霍金甚至表示全人工智能的發展可能意味著人類時代的終結,埃隆馬斯克對此表示同意),而因此盡力提高人類本身的智力似乎也是一個明智的想法。

最近的一項研究確定了74個遺傳變異,將可用于預測人類在學校上學的這段時間里所發生的20%的變化,這是一系列與正常智力相關的情報,而你可以通過對自己的基因組進行測序來了解。

該研究的作者之一,明尼蘇達大學的研究員詹姆斯·李(James J. Lee)說:“在我看來,CRISPR原則上可以用來提高胚胎的預期智力。所以,這里要謹慎。而且這不僅因為有些人會認為智力不僅僅與正確序列中的幾個基因有關。創造性智力呢?隨機循環的想法呢?生產記憶的能力又如何?所有這些問題都需要研究,而且仍然不能確定是否可以從遺傳學的角度進行研究。

編輯人類?

這里我們將談論到的是基因編輯可能會帶來的最具爭議性的問題。對人類本身的基因組進行編輯對人類,或者說對某些人來說,已經是進入了上帝的領域。

人類基因編輯的巨大生物倫理問題開始于預先選擇可以生存的胚胎,而放棄那些被判定將會死亡的胚胎,直到對嬰兒可以有效編輯出現為止。這已經不是一種遙不可及的可能性,它已經要開始出現了。

在懷孕期間,孕婦需要接受許多的測試。其中很多人會選擇檢查胎兒是否有致命的遺傳病。例如,如果小胚胎被診斷為唐氏綜合癥,母親可以決定終止懷孕。在大多數情況下,她們都會這樣做。

因此,無論你喜歡還是不喜歡,也不管你是否對此持消極態度,它已經在發生了。

此外,倫敦弗朗西斯·克里克研究所的研究人員希望對人類胚胎進行遺傳修飾,以便更多地了解人類生命的最早階段,并減少流產的數量。

定制嬰兒?

想象下面的情況:你和你的妻子決定要一個孩子,在懷孕之后,你們與遺傳設計師約見,然后開始談論你的孩子應該看起來長得怎么樣,以及他或她有什么特質。你決定要有一個漂亮健康的男孩,有滿頭的金發,他應該很聰明,有一雙明亮的大眼睛,并且有著強健的免疫系統,身體健壯、高大,還有著美好的笑容。

同時我們再想象一個更陰暗的情況。如果隨著生物技術的進步,在一個完全受控制的社會中,一個領導者可以決定人民的生物學“部件”,來生產藍領工人、白領勞動者或者殺戮機器人——沒有同情心和自由意志的轉基因士兵。

我們離這樣的社會遙遠嗎?

胚胎的基因編輯具有巨大的風險,因為CRISPR可以意外編輯具有與其靶標相似DNA序列的基因,并在胚胎中引起不可逆的突變。這是一個可怕的、非常令人震驚的結果,我們一定要竭盡全力避免這種情況。

青春永駐或者永生?

如果我們能夠根除疾病并設計完美的健康人類,會發生什么?如果我們還找到了導致老化的基因并能夠在CRISPR的幫助下消除它,又會怎么樣呢?活了兩三百年,我們死的時候會看起來像我們22歲的自己嗎?

我們該如何應對這種情況?這將完全改變我們對物種的看法以及我們與自然的關系,甚至是生命和死亡本身。如果出現問題怎么辦?這種情況會有什么后果?如果我們把瘧疾基因從蚊子中除去,而意外地使他們滅絕了怎么辦?如果發生更大的事情怎么辦?

我們甚至可以考慮這些問題埋在我們的小宇宙中嗎?

我們最好的哲學家將如何提供他們對此的見解?因為我們不僅需要科學,而且需要哲學、宗教和倫理,以跟上科技的快速發展和提供咨詢。

我們可以做什么?我們應該做什么?

當2015年4月有報道中國研究人員用CRISPR編輯人類胚胎的基因組時,世界上最重要的遺傳學家、生物技術學家和生物倫理學家們決定聚集在一起討論這個問題。他們聚集在華盛頓,共同探討了基因編輯的未來,并且達成了公示,認為基礎研究應該繼續,但是應該暫停在妊娠胚胎中進行基因編輯。

但是,CRISPR本身在其他類型的研究中并不能被阻止。中國實驗報道幾個月后,2016年2月,人類受精和胚胎管理局(HFEA)允許英國科學家在沒用的人類胚胎上使用CRISPR。據報道,2016年6月,美國的一個咨詢委員會對將CRISPR用于人體試驗開了綠燈。

基因組編輯并沒有一夜之間出現。印第安那大學生物倫理中心主任埃里克·梅斯林(Eric Meslin)提醒道,自從70年代以來,我們已經對操縱基因談論了40年了。他說,像克隆羊多莉的發展一樣,患者死于基因療法,2000年代初期對干細胞也一直存在激辯,只要CRISPR的倫理學問題出現,所有這些聲音都是存在的。

生命倫理學通常在監管和許可之間取得平衡——獲得太多的許可,研究人員會忽視社會的道德結構;太多的限制意味著進度減緩,科學家們就會開始在允許的范圍之外有所動作。他們認為,生物倫理學家需要更多地參與關于CRISPR的討論。然而,最重要的問題是,對于有能力破壞我們一直的研究和醫學世界的技術來說,研究人員,政治家、社會學家、理論學家,乃至世界各地的普通公民都必須參與到討論中來。

Bioethics Today的創始編輯、美國國立大學社區衛生系的副教授David Lemberg說,生物倫理學家以及代表眾多團體的利益相關方所要扮演的角色應該是基于預防性原則來監督和限制研究。

他補充說:“只因為我們可以做一件事并不意味著我們應該去做這件事情”。雖然我們需要促進這些研究在治療疾病方面的進步,但是同樣需要一批生物倫理學家來確保我們保持人類應該有的價值觀。

(審核編輯: 林靜)

分享