2015年度的國家自然科學一等獎,頒發給了由潘建偉、彭承志、陳宇翱、陸朝陽、陳增兵組成的中國科學技術大學多光子糾纏及干涉度量研究團隊——他們憑借在多光子糾纏及干涉度量上的重要研究和發現,取得了量子通信、量子計算等領域的系統性關鍵突破。

2015年量子通信領域獲得系統性關鍵突破

對這個在量子科學研究前沿中屹立于世界領先位置的團隊來說,他們的獲獎實至名歸。潘建偉如何帶領他的團隊突破量子信息研究的重重難關?

不可思議的量子信息科學

1935年,愛因斯坦指出,量子糾纏所體現的量子力學非定域性與作為經典物理學基本觀念的定域實在論之間存在根本矛盾。定域實在論認為,處于類空間隔的兩個事件相互不會產生任何影響,然而量子力學非定域性預言,處于量子糾纏的兩個粒子,無論相距多么遙遠,對其中一個粒子的測量會瞬間改變另一個粒子的量子狀態,愛因斯坦把這一現象稱為“遙遠地點之間的詭異互動”。

“所謂的詭異互動就是理論上說的‘糾纏’,好比兩人相處兩地,各執一枚骰子,當這兩枚骰子處于糾纏態時,兩人將骰子拋出,最后兩邊得出的結果將完全一樣。”潘建偉用形象的比喻向記者說明量子糾纏的基本原理。

在網絡信息安全方面,量子通信克服了經典加密技術內在的安全隱患,是迄今唯一被嚴格證明是無條件安全的通信方式,可以從根本上解決國防、金融、政務、能源、商業等領域的信息安全問題。

求解一個億億億變量的線性方程組,利用目前世界上最快的天河二號超級計算機需要100年,而利用計算頻率還低一萬倍的THz量子計算機,只需0.01秒。量子計算將帶來現有計算能力的質的飛躍,為密碼分析、氣象預報、石油勘探、藥物設計等所需的大規模計算難題提供解決方案;并可通過其強大的模擬能力,揭示高溫超導、量子霍爾效應等復雜物理機制,為先進材料制造和新能源開發奠定科學基礎。

量子精密測量可實現對重力、時間、位置等的超高靈敏度測量,大幅提升衛星導航、潛艇定位、醫學檢測、引力波探測等的準確性和精度。比如,一條潛艇,使用目前最好的經典加速度計來自主導航,航行100天后誤差達到200公里,就不得不需借助衛星修正位置,但這也意味著暴露行蹤的可能;如果利用量子導航儀(原子加速度計)進行測量,航行100天后的位置測量誤差小于1公里,潛艇可以不需要借助衛星導航,進行長期潛伏。

前赴后繼的科研工作者們在量子力學逾百年的研究基礎上,逐漸掌握了對量子狀態進行主動調控的能力,從而開辟出量子信息科技——包括量子通信、量子計算和量子精密測量等,可以突破經典技術的極限,滿足信息和物質科學技術的革新訴求。

近20年來,量子調控與量子信息領域共產生了10余名諾貝爾物理學獎和沃爾夫物理學獎獲得者,量子信息科學已然成為當代物理學最活躍的研究前沿之一。

碩果累累的量子領域突破

1970年出生的潘建偉是一名“海歸”。在中國科大讀完本碩后,他去奧地利攻讀博士學位,學習當時國際上最先進的量子物理實驗技術。2001年他學成回到母校,組建了量子物理和量子信息實驗室。

那時,多粒子糾纏操縱存在巨大的實驗挑戰,國際上仍處于對單量子粒子體系和兩粒子糾纏的研究水平,多粒子糾纏的實驗制備和操縱幾乎空白。

“長期以來,我國基礎科技研發大多是對國外成果的模仿與跟蹤,而我們決心讓中國量子信息技術做到全世界最好”。潘建偉說。

他領導的項目組發展了一系列關鍵技術,2003年在國際上首次實現了多體糾纏性質被嚴格驗證的四光子糾纏態,之后又通過驗證GHZ定理以最強烈的方式揭示出量子力學與定域實在論之間的矛盾。

此后,團隊先后于2004年、2007年和2012年在國際上首次實現了五光子、六光子及八光子的糾纏,在多光子糾纏操縱實驗研究上不斷刷新世界紀錄,并始終保持著國際領先地位。

多光子糾纏操縱是量子信息處理的基礎,基礎的突破自然會帶來應用的突破。正如2012年諾貝爾物理學獎獲得者瓦恩蘭指出,“糾纏粒子數越多,量子力學非定域性越強烈,對量子信息處理也越有用”。

在量子通信方面,2007年,項目組利用誘騙態方法,克服了現實條件下光源不完美帶來的安全隱患,在國際上首次實現安全通信距離超過100公里的光纖量子密鑰分發,從而開啟了量子通信技術實用化的大門。

隨著國際上首個全通型量子通信網絡、首個規模化城域量子通信網絡相繼于2008年和2012年建成,中國量子通信技術已逐步走向實用化。潘建偉團隊利用自主研制的量子通信裝備,為60周年國慶閱兵、黨的十八大、抗戰勝利70周年閱兵等國家重要政治活動提供了信息安全保障。

“這標志著中國在量子通信領域的崛起,從10年前不起眼的國家發展成為現在的世界勁旅,將領先于歐洲和北美……”英國《自然》雜志曾如此稱贊道。

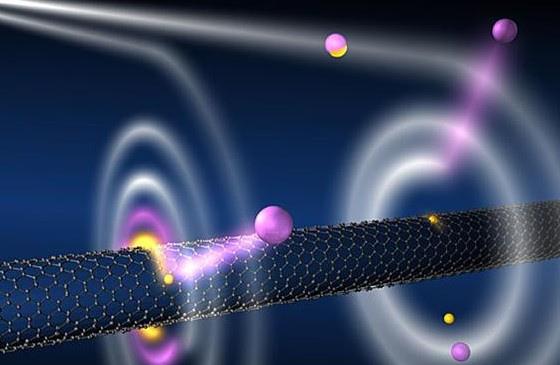

恰似“星際迷航”般的量子隱形傳態則更顯神奇。利用量子糾纏,量子隱形傳態可以將物質的未知量子態精確傳送到遙遠地點。多體、多終端、多自由度的量子隱形傳態是實現分布式量子網絡的基本單元。利用五光子糾纏,2004年項目組首次實現了終端開放的、多接收用戶的量子隱形傳態;利用六光子糾纏,2006年首次實現了兩粒子復合系統的量子隱形傳態;2015年,又首次實現了多個自由度的量子隱形傳態。這一工作在不久前入選英國物理學會評選的“2015年度國際物理學領域的十項重大突破”,并名列榜首。

量子計算方面的最大挑戰是克服各種環境噪聲和比特錯誤,實現可容錯的普適量子糾錯,潘建偉團隊突破了這一難題。他們基于國際領先的多光子糾纏操縱技術,在國際上率先實現了紹爾算法、拓撲量子糾錯、快速求解線性方程組算法、量子機器學習等幾乎所有重要量子算法的驗證。

“我們仍在往上走的階段,還沒到頂峰。回國之后,國家經濟綜合實力增強,讓科學工作者們有了用武之地,國外的同行也非常羨慕我們的科研環境。目前,咱們的科研工作就好像噼里啪啦的從樹上掉果子,正處于全面收獲的階段。未來,中國量子科學研究的不斷突破將成為一種常態。”潘建偉說。

令人期待的中國量子未來

量子信息的物理基礎和應用技術研究對保障國家信息安全和發展下一代信息產業有著深遠影響,已經成為世界主要發達國家優先發展的科技高地。

“過去,我國科學家們秉承家國情懷,為中國國防科技事業發展作出了巨大貢獻,保證了國家的和平發展環境;現在,科技工作者要堅持在基礎科學領域不斷創新,讓更多民眾享受科技紅利的回報,為國家謀取直接經濟利潤。”潘建偉說。

中國科大主持的遠距離量子通信骨干網“京滬干線”項目正在建設之中,將建設連接北京、上海,貫穿濟南、合肥等地的千公里級高可信、可擴展、軍民融合的城際量子通信網絡,預計2016年下半年建成。

此外,由潘建偉團隊牽頭組織的中科院戰略先導專項“量子科學實驗衛星”也預計于2016年下半年發射,將在國際上率先建成高速的星地量子通信網絡,通過衛星中轉實現遠距離量子糾纏分發和量子隱形傳態,從空間尺度上為未來千公里級量子通信奠定堅實的基礎。

“今后,我們將集合通過光纖實現的城域量子通信網絡、通過中繼器連接的城際量子網絡和通過衛星中轉實現的遠距離量子通信,全面構建廣域量子通信網絡。相信在前期多光子糾纏干涉度量學成果的支持下,再經過10年左右的時間就能夠達到目標。”潘建偉說。

彭承志在介紹量子科學實驗衛星項目時說,最開始雖然只有單顆實驗衛星,但科學實驗完成后將逐步組建星群,結合國家未來的空間站計劃,實現多顆衛星的量子通信組網,并開展與意大利、加拿大、奧地利地面站的合作連接,為形成全球化的量子通信網絡,維護全人類的信息安全而奮斗。

在可擴展的量子計算與模擬、量子精密測量方面,團隊將繼續在光與冷原子系統、超導系統中發展多粒子糾纏操縱技術,希望在未來10年,實現上百個量子比特的糾纏,使得量子計算處理某些特定問題時的能力大大超越目前的經典超級計算機,并且也將有效降低能耗。

同時,在量子計算研究過程中發展起來的高精度精密測量手段,還將應用于自主導航、醫學檢驗、引力波探測等領域。

潘建偉表示,一個天地一體的全球化量子通信基礎設施構建成功后,能為未來的互聯網提供基于量子通信技術的安全保障,形成完整的量子通信產業鏈和下一代國家主權信息安全生態系統。

“隨著中國科技的迅猛發展,量子通信將在不到10年的時間里輻射千家萬戶。期盼在我有生之年,能親眼目睹以量子計算為終端、以量子通信為安全保障的量子互聯網的誕生。我相信中國科學家們做得到。”潘建偉說。

(審核編輯: 智慧羽毛)

分享