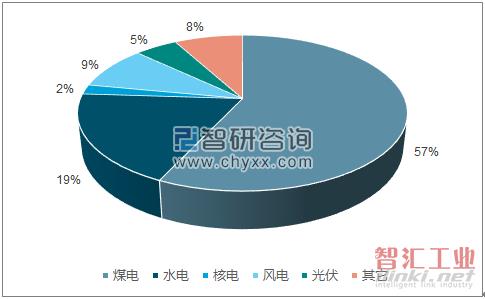

電力是國民經濟發展的最重要基礎產業之一。燃煤發電作為建國以來最重要的電源種類,發揮了不可替代的作用,同時由于我國能源結構等情況,也將在電力系統中長期存在。2006 年以前,我國電源結構一直以煤電、水電為主,其他類型電源作為有效補充。改革開放后,我國電力工業快速發展,電源裝機增長迅速。經濟的高速增長,導致電力需求的不斷增長,與裝機保持較好的增速比,設備平均發電小時數除 1998 年前后出現下降,均維持較高水平。自 2006 年后,隨著技術水平的提升和節能環保意識和要求的增強,新能源、清潔能源,特別是非水可再生能源出現指數增長態勢,我國的電源結構逐漸發生了很大的變化。2006 年至 2016 年,我國煤電(含燃煤熱電)裝機比例占比下降了約 15%。

隨著電源裝機比例與能源需求變化,電力行業正在悄然從原有穩態步入另一個新的階段。過去十余年(2006-2016)可以看作電力系統特別是發電行業發展的暫態過程,隨著這一過程逐步推進,各類電源發揮的新作用在逐步變化中。

2016年電源裝機結構

數據來源:公開資料、智研咨詢整理

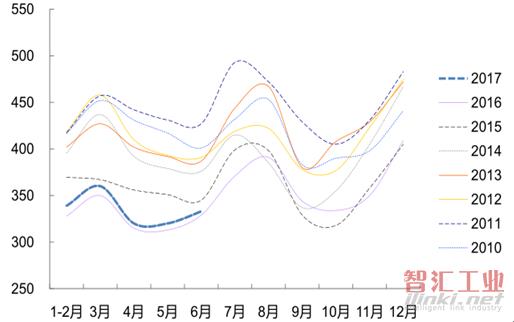

受到經濟增長與電源結構的調整雙重作用,煤電機組發電小時數自 2010年后一直處于下降通道。

全網火電設備利用小時數

數據來源:公開資料整理

1、煤電規劃建設預警機制

2016 年 4 月 15 日,國家能源局發布《 關于促進我國煤電有序發展的通知》發改能源[2016]565 號,提出“建立煤電規劃建設風險預警機制”,并行發布未來 3 年 33 個省級電網區域(含蒙東、蒙西和冀北、冀南)的煤電建設風險的預警信號。

煤電規劃建設風險預警機制指標體系由三部分構成:煤電建設經濟性預警指標、煤電裝機充裕度預警指標和資源約束指標。 最終的風險預警評級結果由三個指標中的最高評級確定,預警程度由高到低分別為紅色、橙色和綠色。預警結果僅江西、安徽、海南為綠色,湖北為橙色,其余所有省份均為紅色預警。

煤電建設風險預警

數據來源:公開資料整理

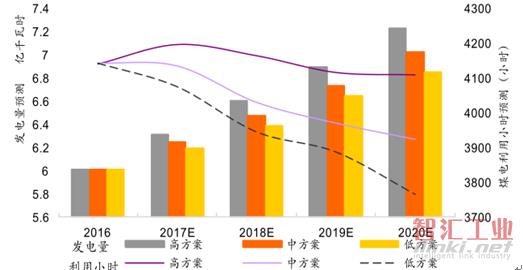

按照電力發展“十三五”規劃,至 2020 年,煤電裝機達到 11 億千瓦,占比將進一步下降 3-4 個百分點。根據預測結果,按照全社會用電量 7.2、7.0、6.8 萬億千瓦時高、中、低 3 個方案考慮,2017~2020 年高方案煤電機組平均利用小時數為 4079 小時,中方案煤電機組平均利用小時數約為 3897小時,低方案煤電機組平均利用小時為 3715 小時。“十三五”期間,煤電機組裝機穩步增長,同時發電小時將可能小于 4100 小時,形成煤電機組運行的“新常態”。

2017~2020發電量及發電小時預測

數據來源:公開資料整理

當前,我國電力供求關系失衡的根本原因在于沒有發揮競爭政策和價格機制的基礎性作用。特別是在當前發電設備相對過剩的情況下,哪些電廠可以生產,哪些電廠需要減少出力,或者作為備用容量,甚至應該退出市場等問題,應該由市場需求和企業自身的成本狀況決定,使得最有效率的電廠得到有效調度,以滿足經濟社會發展的用電需求。進而,價格機制還會引導電力投資與建設回歸理性,企業在投資建設電廠時必然會充分考慮市場消納能力和企業自身的競爭力。

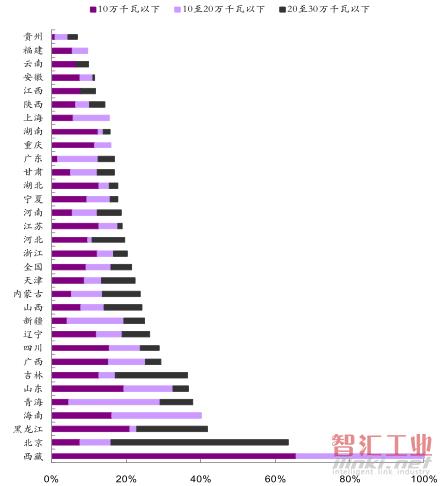

據統計,30 萬千瓦以下級火電機組占比超過全國平均水平 21.43%的地區有 14 個,多集中在華北、東北和西北區域以及個別水電大省,這些地區供給側改革的空間較大。

我國分地區單機6000千瓦及以上火力發電機組分類占比

數據來源:公開資料整理

供給側結構性改革最終目的是提高供給體系的質量和效益,這要求優化資源配置。而不管是經濟學基本理論還是世界各國經濟發展實踐的一般經驗都顯示,優化資源配置的基本前提是要發揮好價格機制的作用,這也是為什么黨的十八屆三中全會提出“要使市場在資源配置中起決定性作用”的原因所在。

(審核編輯: Doris)

分享