中國作為全球第二大經濟體,同時也是全球最大的消費市場以及最具成長性的市場。事實上,中國多年來一直扮演全球最大產品輸出國角色。這一切均意味著,中國的一舉一動都將牽動世界的目光。

遺憾的是,中國作為全球制造中心,長期以來扮演的是低端、廉價產品輸出國角色,中國向全世界輸出了最多的產品卻未能贏得足夠多的尊重,產品形象與產品輸出量之間形成巨大落差。這顯然不是中國所希望的。

中國制造的低端形象與缺乏專利技術、制造設備落后、員工素質偏低諸要素息息相關,其中,制造設備的落后至為關鍵。要實現中國制造全面升級,必須率先實現制造設備的升級換代。

這就是“中國制造2025”國家戰略出臺的背景。

一、制造業的三大壓力

環境污染、生態破壞、資源能源日趨匱乏已經成為人類社會共同面臨的嚴峻挑戰,解決這些全球性社會問題,實現可持續發展已經成為人類的共識。霧霾的來源,無論是發電、汽車、鋼鐵、水泥都跟工業息息相關。“節能減排”、“綠色低碳”、“淘汰落后產能”儼然是當今社會的熱門詞匯。為此,許多國家對工業節能減排的要求更高。德國的“工業4.0”,美國的“工業互聯網”有一個相同的愿景,那就是工業節能減排與綜合利用。

20世紀,大規模生產模式在全球制造業領域占據統治地位的,它曾經極大地促進了全球經濟的飛速發展,使整個社會進入到一個全新階段。但是,隨著世界經濟的日益發展,市場競爭的日趨激烈,消費者的消費觀和價值觀越來越呈現出多樣化、個性化的特點,隨之而來,市場需求的不確定性越來越明顯,大規模生產方式已無法適應這種瞬息萬變的市場環境。

過去30多年是全球化發展最快的一段時期,發達國家通過產業轉移將大量勞動密集型產業轉移到勞動力成本和原材料料成本相對較低的發展中國家。對于大量勞動密集型產業來說,勞動力成本和原材料成本是生產的重要管理要素。而勞動力成本和原材料成本的上漲也從客觀上對未來制造業構成了極大的壓力。

此外,受資源相對短缺、環境壓力加大、產能加劇過剩等外界環境影響,傳統的以能量轉換工具為推動力的工業經濟將難以維系。傳統工業化的發展模式已經失去了競爭力(圖1)。

圖1制造業面臨的壓力

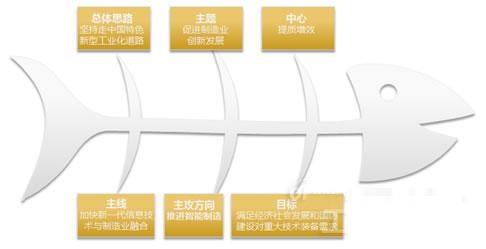

二、“中國制造2025”的主線與主攻方向

《中國制造2025》的總體思路為,全面貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中、四中全會精神,堅持走中國特色新型工業化道路,以促進制造業創新發展為主題,以提質增效為中心,以加快新一代信息技術與制造業深度融合為主線,以推進智能制造為主攻方向,以滿足經濟社會發展和國防建設對重大技術裝備的需求為目標,強化工業基礎能力,提高綜合集成水平,完善多層次多類型人才培養體系,促進產業轉型升級,培育有中國特色的制造文化,實現制造業由大變強的歷史跨越(圖2)。

圖2 中國制造2025的總體思路

(一)主線將改變傳統的以能量轉換工具為推動力的工業經濟模式

工業和信息化部自成立以來,一直致力于推進“兩化融合”工作,通過信息化的融合與滲透,對傳統制造業產生了重大影響。

隨著新一輪工業革命的到來,云計算、大數據、物聯網等新一代信息技術在未來制造業中的作用愈發重要。所以,“中國制造2025”開始在兩化融合的基礎上,以加快新一代信息技術與制造業融合為主線,實現《中國制造2025》的階段性目標。

隨著新一代信息技術在制造業領域的普及和應用,工廠車間內越來越多功能強大的智能設備以無線方式實現了與互聯網或設備之間的互聯。由此衍生出物聯網、服務互聯網,推動著物理世界和信息世界以信息物理系統(CPS)的方式相融合。通過互通互聯,云計算、大數據這些新一代信息技術,與以前的信息化、自動化技術結合在一起,工廠內的生產設備和設備之間,工人與設備之間的實現縱向集成,把整個工廠內部的聯結起來,形成信息物理系統,可以相互協同、可以遙想呼應,生產方式從要素驅動變成了信息驅動,車點改變了傳統的以能量轉換工具為推動力的工業經濟模式。

(二)主攻方向將有效降低成本、縮短工期、減少能耗、滿足大規模定制

中國制造2025主要是側重于產業與政策,工業4.0主要側重于技術與模式,所以并不太一樣。不過,也有一大共同點,那就是智能制造。

“中國制造2025”將智能制造作為主攻方向,旨在推進制造過程智能化。一方面,加強工業軟件與管理軟件的信息化,加快產品全生命周期管理、客戶關系管理、供應鏈管理系統的推廣應用,促進集團管控、設計與制造、產供銷一體、業務和財務銜接等關鍵環節集成,實現智能管控;另一方面,推進生產設備或生產線的自動化,建設智能工廠/數字化車間,加快人機智能交互、工業機器人、智能物流管理、增材制造等技術和裝備在生產過程中的應用,促進制造工藝實時監測和自適應控制。

通過“信息化+自動化”,形成智能化,實現智能工廠,實施智能制造。當然,每個行業,每個企業的信息化、自動化方式方法各不相同。但是,通過信息化與自動化的深度融合,形成智能制造之后,必然會提高效率,降低成本,縮短工期,降低能耗,滿足不確定情況的市場需求。所以,在“中國制造2025”的“智能制造”工程中,明確提出,到2020年,制造業重點領域智能化水平顯著提升,試點示范項目運營成本降低30%,產品生產周期縮短30%,不良品率降低30%。到2025年,制造業重點領域全面實現智能化,試點示范項目運營成本降低50%,產品生產周期縮短50%,不良品率降低50%。

未來制造業,在信息驅動下產品制造的過程中,將充分體現出了智能制造的價值所在,即:能夠科學的編排生產工序,提升生產率,實現個性化定制生產,還可以調整資源使用,采用最節約能耗的方式。

機器人生產時代

在國際社會的觀念里,“中國制造2025”戰略的實施,有可能從根本上動搖美、德、日傳統制造大國優勢地位,因此,對該戰略格外關注。觀察中國制造的轉型升級,需要尋找到合適的樣本。顯然,美的是一個代表性企業。

首先,美的是中國最大的家電制造企業之一,每年生產、銷售各種大小家電數以億計,實現營收1400多億元,在中國本土處于優勢地位,國際市場也擁有一定影響力。

2015年,美的至少發生四起國際間合作,無疑進一步擴大了影響力。3月中旬至4月初,不到一個月時間即發生三起較大國際合作。首先是與美國空調巨頭開利成立合資公司,一周后宣布與德國博世成立合資公司,4月初又宣布與日本希克斯成立合資公司。三起合作均圍繞中央空調業務展開,布局力度堪稱空前。我一直認為,美的能包攬2016年巴西奧運會全部場館中央空調工程項目,與這些大力度的國際合作存在邏輯關系。

事實上,美的包攬巴西奧運館場中央空調項目對美、日空調產業傳統強國形成震動,他們沒有想到自己會敗在美的手下。

另一起國際間合作同樣引人關注。8月份,美的與日本安川電機成立合資公司,宣布進軍機器人產業,生產、銷售工業機器人與服務機器人。目前,美的機器人戰略推進力度在家電行業可謂最大,與其機器人產業的戰略布局密不可分。

公開資料顯示,至今年底,美的在用機器人將達到800臺。以一臺機器人可代替3—6名工人計算,相當于3萬多名產業工人被機器人替代。所以我們看到,2011年,美的空調產業工人在5萬以上,營收500億元;到了2014年,工人數量減半至2.6萬人,營收上升至近700億元。這就是機器人的力量。

美的集團稱,未來兩年將新增1000臺機器人,總保有量達到1800臺。更長期的規劃是達到萬臺機器人,用于自動化設備改造的預算不低于50億元。若此,則美的集團未來所有產業均將實現自動化、智能化生產。

自動化、智能化對中國制造的意義怎么夸大都不過分。除了提高生產效率、節約勞動成本,機器人替代人工還有一層重大意義,那就是極大地提升“中國制造”的全球競爭力。

我們知道,大規模工業化生產(包括小批量個性化定制),對產品的一致性、標準性提出很高要求,長期以來,中國勞動力素質不高、生產設備落后,限制了中國企業產品(含部件)的一致性,最終導致產品質量參差不齊,企業整體競爭力偏低。一個典型的說法是:同樣一堆汽車零部件,日本工人組裝出來的汽車和中國工人組裝出來的汽車,質量及壽命可能差一大截。若實現生產自動化、智能化,則所有產品由電腦既定程序操作完成,所產各部件之間幾乎不存在誤差,零部件的一致性與標準性,必然帶來產品質量的大幅提升,換言之,機器人生產時代,中國制造水平有望與發達國家將站在同一層面。

因此,一個企業機器人生產水平越高,這個企業的生產效率必定越高,盈利能力必定越強,產品競爭力必定越大,適應國際競爭能力越強,從而形成良性循環。

仍以美的中央空調為例,其合肥工廠引進德國艾斯曼制造的全自動生產線之后,生產效率在原來基礎上提升了70%,產品合格率提高至99.99%。這就是機器人帶來的效果。

強大的制造能力最終在市場端顯現。產業在線提供的數據顯示,2015年上半年,中國中央空調市場總銷售額331億元,其中內銷297億元,出口33億元。美的中央空調其間實現銷售額60億元,內銷49億元,出口11億元。以銷售額計算,美的中央空調總市場占有率為18.1%,國內市占率為16.5%,均高于國際著名品牌大金中央空調。

如此看來,美的中央空調吸引國際媒體關注不足為怪。我甚至樂觀地預測,未來2—3年,美的有望登頂全球中央空調第一品牌。

(審核編輯: 智匯胡妮)

分享