當中國制造2025遇上德國工業4.0,兩個制造業大國在“國之重器”上,一拍即合地選擇了優勢互補、合作共贏之道。將德國質量和德國技術引入中國制造,助推中國經濟轉型升級;在中國巨大的市場里,展示優勢,占得先機。

中德(沈陽)高端裝備制造產業園

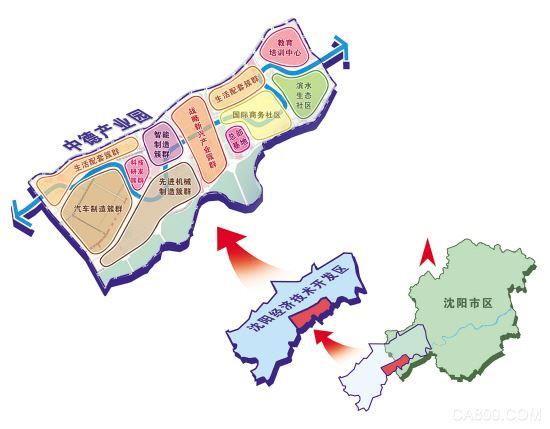

位于沈陽經濟技術開發區的中德(沈陽)高端裝備制造產業園,園區東西長12公里,南北長4公里,規劃面積48平方公里。核心區面積20平方公里,以中德大街為軸線,與中歐路、中法路、中瑞路、中奧路構成“一縱四橫”格局,打造富有德國元素、匯聚德國企業的產業走廊。

沈陽實現二次輝煌的重要標志工程

“必須舉全市之力推進中德園建設。”遼寧省委副書記、沈陽市委書記曾維在鐵西區調研時表示,建設中德裝備制造產業園,對于搭建中國制造2025與德國工業4.0有效對接的重要平臺,打造全市推動結構調整、加快改革創新的示范區,構筑新一輪振興發展的新引擎,具有重大意義和深遠影響。

市長潘利國指出,堅持創新、協調、綠色、開放、共享發展理念,結合現有的產業基礎和未來發展定位,進一步創新裝備制造業發展模式、園區開發建設管理模式和對外開放合作模式,推動沈陽市制造業向數字化、網絡化、智能化轉型升級,實現中國制造2025與德國工業4.0融合發展。

在發展定位上,中德園將建設成為拉動沈陽市轉型發展的新引擎;中國制造2025與德國工業4.0合作試驗區;開放型經濟新體制探索區;國際先進裝備制造業發展示范區;創新驅動和綠色集約發展引領區。

據悉,目前中德園重點推進項目達到74個,其中智能制造項目10個,先進機械制造項目14個,汽車制造項目30個,工業服務項目14個。世界著名的機器人制造商庫卡、西門子電控及信號系統項目、美國江森乘用車鉛酸蓄電池生產基地、德國綠城等已開始選址對接,在環保、智能制造、汽車制造等方面開展全方位合作。數據顯示,鐵西區工業企業超過3000家,規模以上企業482家,跨國公司超100家、世界500強超50家。德國在沈陽投資的60余家企業中,寶馬、采埃孚、巴斯夫、賀利氏等22家企業集中在鐵西區。寶馬將全球技術最先進的整車工廠、發動機工廠以及本土之外唯一的研發中心,也設在了鐵西。這些都為德國企業進駐中德園打下了堅實的基礎。

核心區全力建設四大產業簇群

中德園產業園區以“帶狀組團、軸向引導、生態隔離、簇群發展”為規劃理念,從而形成“一軸、兩片、多簇群”的規劃結構。

“一軸”以細河綜合整治為契機,沿線規劃帶狀公園,構建連續的公共開敞空間,并串聯起商業、教育、科研等公共服務設施,形成東西貫穿的公共服務軸;

“兩片”指四環以西形成以智能制造、先進機械制造、汽車制造、工業服務、戰略新興產業為主的生產功能片區,以及四環以東形成以總部基地、教育培訓、居住配套、國際商務為主的服務功能片區;

“多簇群”核心區重點規劃四大產業簇群。站在全球制造業競爭格局重建的風口,中國制造2025為中德園鎖定了產業方向和發展高度。鐵西區主要領導表示,中德園在項目引進上將注重質量為先,所有項目要體現高端,體現對制造業的引領,體現填補產業鏈空白。

中德園規劃建設四大產業簇群

智能制造簇群

主要發展機器人及智能裝備、增材制造、智能信息技術、智能硬件產業及智能工廠技術。

先進機械制造簇群

主要發展數控機床及核心部件、軌道交能裝備、新能源及節能環保裝備、關鍵基礎零部件、基礎電子元器件及器材制造(傳感器件)。

汽車制造簇群

主要發展整車及新能源汽車、動力總成、車身及內外飾、轉向系統、行走系統、傳動系統、制動系統及汽車電子。

工業服務簇群

主要發展科技研發、工程總承包、工業設計,工業貿易、現代物流、電子商務、信息服務以及現代服務外包。

將“德國質量”植入“鐵西速度”

在園區開發模式上,中德園積極創新,探索ppp模式。目前,中冶、中建、華夏幸福基業、普洛斯、北京聯東等20多家央企、上市公司、國際工業地產商紛紛向園區伸出橄欖枝。

將“德國質量”植入“鐵西速度”,中德園進入了高水平、加速度的全面建設階段。

借鑒寶馬鐵西工廠先進建設理念,鐵西區投資26億元打造先進的地下管廊,為現代工業園區樹立開發建設的典范。

作為中德裝備園區的黃金走廊,中德大街已經竣工通車,周邊將匯聚德國制造、德國質量、德國標準等各類德國元素,與中歐路、中法路、中瑞路、中奧路共同構成中德裝備園“一縱四橫”的空間格局。

目前,中德裝備園中已經建成一條鐵路專用線,該專用線將成為園區的物流大通道。此外,地鐵一號線等3條快速軌道交通線也將直通園區。沈遼路高架橋、北一路高架橋及下穿橋、建設大路高架橋、保工街高架橋、重工街高架橋,形成“三橫兩縱”快速路網,與中德園有機銜接、渾然一體,進一步優化園區周邊交通條件。

(審核編輯: 智慧羽毛)

分享